LA GUERRE DES DEUX FEMMES(1)

Un empoisonnement imaginaire aux conséquences tragiques L’histoire que je vais raconter a été écrite par le Père Goré, mais n’a pas été publiée. Il m’avait, à l’époque, permis de la copier. Malheureusement, lors de notre expulsion par les communistes, nous n’étions pas autorisés à emporter des écrits, donc les deux manuscrits ont été perdus. Je tâche de reconstituer l’histoire de mémoire le mieux possible.

Cela se passe en 1928. Le Père Goré est alors curé de Yerkalo. Comme pratiquement tous les missionnaires des Marches thibétaines, il a, à son service, un économe, en thibétain Chianze. Ce sont des hommes de confiance qui s’occupent des affaires financières de moindre importance: par exemple faire rentrer les revenus des missions qui en possèdent, effectuer des achats pas trop importants, bref toutes sortes de corvées qui feraient perdre beaucoup de temps aux missionnaires. De plus, en raison de leur connaissance des dialectes locaux, des us et coutumes des habitants, ils sont de précieux conseillers des missionnaires lorsqu’ils sont obligés de se transformer en intermédiaires, voire en juges de paix.

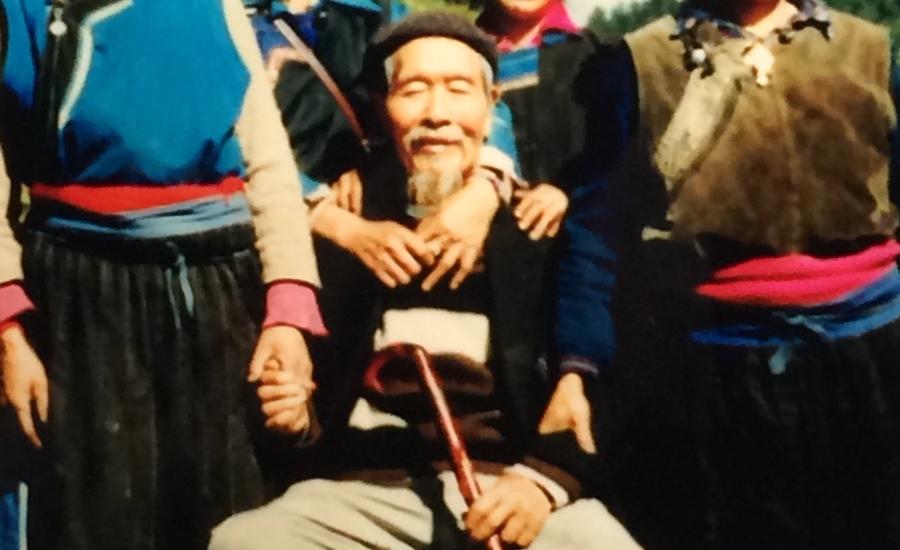

L’économe ou Chianze de Yerkalo, à l’époque, s’appelle Jean, Joan. C’est un homme d’environ 40 ans, peut-être un peu moins, de grande taille, un bel homme forte-ment bâti. Il habite l’une des plus belles maisons de Yerkalo, avec sa femme Marie, avec son fils aîné Aran, sa brue Goudjren et leur premier petit bébé, avec sa fille Kata de 16 ans, et le dernier de ses enfants, un garçon du nom d’Atun, qui avait 14 ans à l’époque. Il possède un bon terrain, il reçoit une partie des revenus des salines. Son emploi d’économe lui vaut un salaire, pas très élevé, mais qui lui rapporte aussi de petits cadeaux, des commissions, auxquels chaque fonctionnaire en Asie a droit, même s’il n’est qu’un simple Chianze des missions catholiques. Jean aurait tout pour être heureux, s’il ne souffrait pas de l’estomac, d’un mal que j’ai assez souvent rencontré chez les Thibétains d’un rang aisé, possédant une cer-taine fortune. C’est un mal que j’attribue à l’abus de la boisson nationale, c’est-à-dire du thé beurré. Il s’agit d’un thé de très mauvaise qualité, qui vient soit en briques, soit en boules, que l’on fait bouillir jusqu’à ce que l’eau devienne noire. On le passe dans une baratte à travers une passoire en bambou; on y ajoute un bon morceau de beurre – généralement rance – une petite poignée de sel et l’on baratte vigoureusement pour bien mélanger le tout, que l’on boit bouillant. Le Thibétain en boit autant qu’il peut s’en payer, c’est-à-dire qu’un petit paysan en boira 20 à 30 bols par jour; mais ça peut aller beaucoup plus loin chez un Thibétain qui en a les moyens. Personnellement, je puis dire que j’en buvais, en moyenne lorsque j’étais chez moi, une trentaine de bols par jour, mais lors des banquets, des invitations, davantage évidemment. J’en bois encore maintenant, mais beaucoup plus rarement. Et il faut dire que le thé que j’emploie est très, très supérieur en qualité et je remplace le beurre rance par de la bonne margarine sortant du frigo et au lieu d’une baratte, j’utilise un mixer électrique… Mais le plaisir est tou-jours le même. Donc, Jean souffre de l’estomac. Mon bicarbonate de soude n’a jamais eu d’effet pour guérir ces malades. Quant à ma prétention d’attribuer ces maux à l’abus de thé beurré, elle est rejetée évidemment avec vigueur. De cela, ils ne veulent pas entendre parler. Pas question de boire moins de thé beurré. Et voilà qu’un ami de Jean, le chef du village de Pouyong-Gong, premier village sur la route du Sud – la route de la Chine – en direction de Tsechung, vient à Yerkalo annoncer à Jean qu’à Atunze vient d’arriver un nouveau médecin chinois qui a déjà acquis une très grande réputation d’efficacité. Et il suggère à Jean de descendre avec lui à Atunze pour se faire soigner, pour se débarrasser de ses maux d’estomac si pénibles. Le bourg d’Atunze, qui s’appelle aujourd’hui Teking – dont le nom thibétain est Ndiul – est pour les habitants de la région, où le Mékong s’apprête à quitter le Thibet pour entrer en Chine, une sorte de minicapitale. C’est le siège d’un mandarin chinois, disposant d’une garnison d’une centaine de soldats. II y a des boutiques chinoises. L’un des grands chefs thibétains de la frontière habite tout près de la ville. Et près de la ville aussi se trouve un assez grand monastère lamaïque, bien sûr, et dans la ville se trouve une institution qui en fait l’endroit le plus haï pour tous ceux qui s’occupent du commerce du sel: c’est la gabelle. Chaque charge de sel quit-tant le Thibet est pesée et frappée d’une taxe par un gabelou chinois. Aussi, les caravaniers thibétains qui transportent du sel, apportent du beau sel tout propre jusqu’à la gabelle et y rajoutent du sable du torrent, une demi-journée plus loin, car ils ne veulent tout de même pas payer une taxe pour du sable. La Mission catholique y a une résidence; des missionnaires protestants y ont résidé pendant quelque temps, mais devant les violences périodiques dont Atunze est le théâtre, ils ont préféré émigrer vers des lieux plus pacifiques. Atunze est, de temps à autre, envahi par des bandes de Thibétains armés qui viennent surtout pour brûler la gabelle, tout en sachant très bien qu’elle va être réinstallée dès qu’ils seront partis. Les soldats n’opposent qu’une faible résistance, ils sont mal nourris, ils sont très peu payés. Il n’y a en général que quelques morts, cela ne va pas très loin et la vie continue… Cent kilomètres de piste séparent Yerkalo d’Atunze, tentation à laquelle Jean résiste mal. Il a aussi l’espoir de guérir son estomac et le voilà parti avec son ami de Pouyong-Gong. Pendant ce temps-là, le Père Goré prépare son départ pour Hongkong où il va surveiller l’impression de son livre: «Trente ans aux portes du Thibet interdit». Trois semaines plus tard, Jean est de re-tour. Le soir même, Marie vient avertir le Père Goré que son mari est très malade et qu’il demande à voir le Père d’urgence. Le Père Goré se rend chez eux et il trouve un Jean couché dans son lit, très différent de l’homme assez fier et hautain qu’il est d’habitude. Ayant fait sortir tous les assistants, il raconte au Père Goré l’étrange histoire… Son traitement à Atunze a été un échec. Mais lors du voyage du retour, il s’est arrêté deux ou trois jours chez son ami le «besset»’ de Pouyong-Gong. Là on lui a offert un repas tout spécialement délicieux: du fromage frais – que d’habitude on ne trouve que dans les alpages. Le fromage qui se vend et qui se mange en plaine ressemble, par sa couleur et sa dureté, à des morceaux de rocher. Mais voilà que dès le lendemain de ces agapes, il s’est trouvé mal, très très mal et il a eu tout juste la force de se traîner jusqu’à Yerkalo. Et il émet le soupçon que le Pouyong-Gong «besset» l’a empoisonné. Le Père Goré lui fait remarquer que c’est une accusation parfaitement ridicule, que le «besset» de Pouyong-Gong est son ami de jeunesse, presque d’enfance, qu’il n’a absolument aucune raison de lui vouloir- du mal. Alors Jean se calme, bien qu’il soit convaincu qu’il. y a quelque chose d’anormal dans ses souffrances. Le Père Goré attribue son mal d’estomac au fait qu’il a mangé trop de ce fromage, mais il ne veut pas en entendre parler. Le Père Goré, dont la caravane est prête au départ, ne peut pas remettre son voyage et supplie Jean de ne pas parler de cette histoire d’empoisonnement à son fils Aran qui a la réputation d’être un mauvais coucheur, très facilement porté à la violence. Et le Père Goré prend la route pour Hongkong, laissant le Père Li, le Père chinois, son vicaire, comme curé remplaçant, un curé qui prévoit énormément d’ennuis; l’avenir proche lui donnera raison. La maladie de Jean va en empirant. I1 a de plus en plus mal et il semble que sa fin soit toute proche. Alors il convoque ses fils et leur raconte toute l’histoire du voyage et de cet empoisonnement. Et il meurt. Evidemment, une histoire telle que celle-là, en pays thibétain, ne peut que susciter de très graves conséquences. Aran se sent immédiatement la mission de venger l’assassinat de son père. Il mobilise ses copains et commence à faire des patrouilles, de petites expéditions dans le territoire de Pouyong-Gong. Le Pouyong-Gong «besset» est averti, bien sûr, et prudemment reste chez lui, tout en redoublant les mesures de précautions. Evidemment que tout le monde est au courant, tout le monde sait qu’Aran a décidé de tuer le Pouyong-Gong «besset» qui a empoisonné son père. L’histoire parvient aux oreilles du Lama-Konga, le grand lama qui est le maître du pays. I1 est le bouddha vivant de la lamaserie de Sogun mais a la haute main sur toutes les lamaseries voisines. C’est un homme extrêmement énergique, rusé, sans le moindre scrupule, appliquant les peines les plus cruelles et qui ne recherche toujours que son avantage matériel et politique. Une bagarre entre Pouyong-Gong et Yerkalo ne lui va pas du tout. Il décide de mettre les deux personnages clés en résidence surveillée. Dans la partie non chrétienne du plateau de Yerkalo — au village Mosso — il y a un temple et une résidence du Lama-Konga avec des chambres de chaque côté de l’entrée, destinées aux visiteurs. Alors le Lama-Konga oblige Aran et le «besset» de Pouyong-Gong à s’installer dans deux pièces, pour qu’il puisse les avoir sous ses yeux, en quelque sorte pour mieux les faire surveiller. C’est une surveillance assez large, pendant le jour ils ont le droit de sortir, d’aller un peu où ils veulent, à condition qu’ils soient là le soir. On dirait que le Lama-Konga ne craint les mauvais coups que la nuit, qu’il a l’impression que de jour il ne peut rien arriver. Donc, le jour le Pouyong-besset rentre chez lui pour s’occuper des affaires de son village et Aran rentre à la maison, à Yerkalo, pour s’entretenir avec ses copains, en vue de préparer un complot. Le Pouyong-besset est toujours très fier, c’est aussi un grand et bel homme, très courageux et il revient le soir avec ses trois gardes du corps, toujours traversant le village au galop, toutes les clochettes de sa selle sonnant joyeusement; jusqu’au jour où, arrivant dans les rues du village, où il doit passer la nuit, de l’un des toits plats des maisons partent des coups de feu. Le Pouyong-besset et ses trois compagnons tombent de cheval. Aran et ses copains se précipitent, achèvent les blessés et tellement possédés par la fureur de tuer, poursuivent les chevaux qui se sont enfuis en direction du fleuve et les abattent. Puis l’équipe rentre à Yerkalo dans la maison d’Aran, qui est la maison de son père, et font la fête toute la nuit, dansant, chantant, tirant des coups de feu en l’air, comme s’ils venaient de remporter une grande victoire. Mais au matin, rendus plus prudents par les conséquences de leur beuverie, le mal de cheveux, ils décident d’aller s’embusquer dans une maison abandonnée, un peu plus au nord du village, au bord du fleuve. Le Konga-Lama, immédiatement averti, entre dans une fureur terrible. Il mobilise quarante hommes bien armés et les envoie à la poursuite des assassins. Dans leur maison, Aran et ses compagnons continuent de boire et de cuver leur vin. La maison est encerclée et pendant la nuit le feu est mis à la couche de branches sèches qui soutiennent la terre du toit plat, la maison flambe. Les cinq jeunes gens essaient de s’échapper, mais sont abattus au fur et à mesure qu’ils sautent hors du brasier. BOB CHAPPELET (à suivre) «Besset» équivaut à «président de commune».