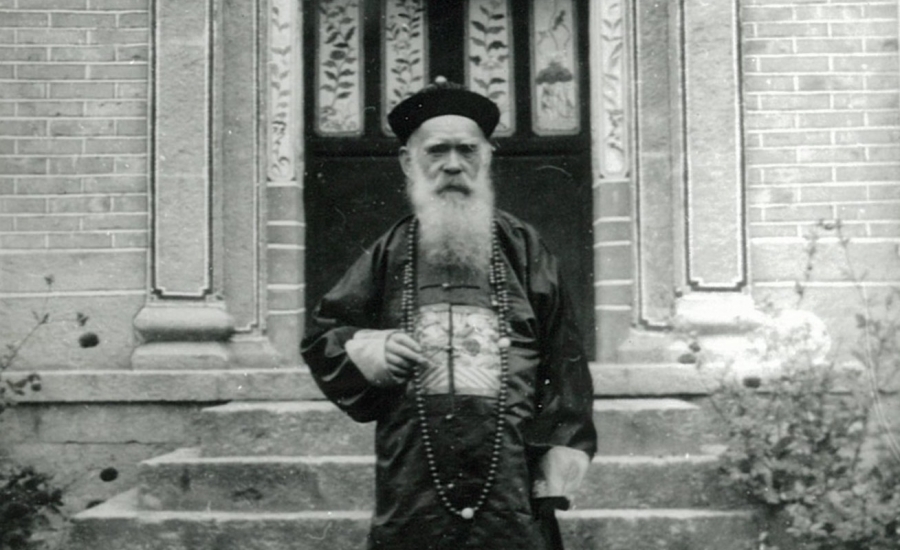

Louis Emery (Lens 11.10.1919 – 21.01.2009)

- Il intègre le Grand-Saint-Bernard en août 1939 et est ordonné prêtre en 1946.

- Il occupe le poste de Tchrongteu dans les Marches thibétaines jusqu’à en être chassé en 1952 par les communistes.

- Il part alors avec ses confrères pour Formose.

- Il revient en Suisse en 1965 (après avoir été expulsé de Taïwan vu sa défense “virile” de ses paroissiens), et s’occupe de la revue pendant de nombreuses années.

- Il vit ses dernières années à l’hospice du Simplon et au home du Christ-Roi à Lens.

- Il y décède en 2009

LES DERNIERS MISSIONNAIRES QUITTENT LES MARCHES THIBETAINES DU YUNNAN

Tchrong-Teu, 11 mai 1952 — Le troupeau abandonné. — Ils arrivèrent un samedi soir. Quatre soldats de fa police et quatre officiels du Yamen. Quand nous fûmes tous réunis dans le bureau du Père, ils nous déclarèrent, à M. Chappelet et à moi, que le Gouvernement du peuple nous invitait à Kunming, capitale de la province, pour traiter de certaines affaires. Dans deux jours nous devions avoir quitté notre poste de Tchrong-Teu. Nous savions fort bien à quoi nous en tenir. C’était la brutale expulsion. Nous nous y attendions depuis un an.

Nos boys étaient dans la consternation. Ils voulaient intervenir auprès des communistes. Nous le leur déconseillâmes, sachant qu’il n’y avait aucun espoir et l’intervention n’aurait fait que les compromettre une fois de plus.

Nous eûmes tôt fait de rassembler nos hardes et les quelques effets nécessaires au voyage, tandis que les domestiques préparaient à la hâte le viatique pour quinze jours de route.

Le dimanche 12 mai, malgré la présence des soldats communistes, les chrétiens vinrent assister à la messe. Puis, il y eut les adieux en cachette, à l’arrière de la maison. Tous s’en allèrent en pleurant.

Vint le dernier soir. Le soleil était descendu derrière le Gidjik’ien-bo et frangeait de cristal ses blanches arêtes. Des enfants revenaient des pâturages chassant un troupeau de vaches et de chevaux. Des femmes rentraient à la maison en filant le chanvre. Rien ne paraissait changé. Nous passâmes la dernière soirée avec nos domestiques, accroupis autour du foyer ; d’ordinaire les soirées étaient joyeuses et pleines de rires ; ce soir c’était une tristesse morne et presque désespérée.

Le lendemain 13 mai, nous sommes debout avant le jour. Après le déjeuner pris en commun, on selle et charge les bêtes. Tout se passe en silence ; chacun pense à la séparation. La caravane s’ébranle, nos boys nous accompagnent. Chemin faisant, les chrétiens nous rejoignent pour nous témoigner encore une fois leur affection et leur grande douleur.

Pendant plus d’une année, à travers de multiples tribulations, tous les chrétiens ont fait bloc autour de la Sainte Eglise. Pas une seule défection parmi mes chers chrétiens thibétains ! En des circonstances très pénibles, plusieurs ont accompli des actes héroïques pour nous venir en aide et, parfois, simplement pour nous témoigner leur attachement. La communion à la même souffrance avait créé entre nous des liens d’une force étrange. Et maintenant nous allions être séparés !

Le chemin commence à monter pour disparaître ensuite derrière une arête. Nous disons aux chrétiens qu’il ne convient pas de nous accompagner plus loin. Ils se réunissent en groupe et je leur fais les dernières recommandations : « Restez termes dans la foi, aimez-vous les uns les autres, ne désespérez pas, le temps de la Sainte Eglise reviendra. »

Puis ils se mettent à genoux. Tous pleurent. La gorge serrée par l’émotion, je les bénis une dernière fois. Mêlés aux larmes et aux sanglots, les souhaits : « Allez en paix, ne nous oubliez pas ! » nous accompagnent jusqu’au haut de l’éperon d’où nous apercevons le clocher de notre église abandonnée, les maisons du village éparpillées parmi les champs de blé vert. Nous tournons l’éperon et tout disparut ..

Bahang — Scènes d’adieu. — Le mardi 14 mai. nous arrivons à Bahang chez le P. André. Comme nous, il venait de recevoir l’ordre de se rendre à Kunming. La nouvelle porta la consternation dans la nombreuse chrétienté de Bahang, car chacun comprit qu’il s’agissait du départ définitif de leur pasteur bien-aimé.

Pendant la nuit, les fidèles venaient par groupes nous faire les adieux. Pour éviter d’être aperçus. ils montaient à l’étage par une échelle, à l’arrière de la maison. Là, dans une petite pièce, à la lueur d’une bougie, nous vécûmes des scènes émouvantes. Il y avait le vieux Pé-ma, vénérable Thibétain au visage rude et à l’éloquence solennelle. Pères, nous dit-il, le temps de porter la croix avec patience est venu pour nous tous. Nous savons que jamais ils ne pourront détruire l’Eglise. car Dieu reste, mais un jour nos ennemis seront réduits en tsang-pa (farine, poussière). Moi, je suis vieux et près de la mort, mais j’ai deux bons fils derrière moi.

Des hommes entraient, le manteau thibétain ramené sur les épaules en signe de respect. Ils se tenaient debout, au milieu de la pièce, la tête baissée pour nous cacher leurs larmes ; le corps convulsionné de sanglots, ils se mettaient à genoux, recevaient notre bénédiction, se relevaient et s’en retournaient sans avoir proféré une seule parole. Quand ces braves gens. rudes et violents, pleurent en silence, c’est que quelque chose est brisé en eux. Des femmes nous apportaient leurs enfants à bénir, et les tout-petits ouvraient de grands yeux effarés en écoutant pleurer leur maman.

Pendant que se déroulaient ces scènes douloureuses, les Rouges tenaient conseil, non loin de la Mission. Ils interdirent aux chrétiens d’assister à notre départ et surtout de le pleurer. Ils autorisèrent cependant une vingtaine de jeunes gens à nous accompagner jusque dans la vallée du Mékong pour nous aider à passer les animaux à travers les hauts cols encore obstrués par les neiges.

Le 16 mai, jour de notre départ, les Rouges sont à la Mission dès le matin. Après une fouille minutieuse de nos bagages, ils nous rédigent un laissez-passer valable jusqu’à la ville de Likiang, et nous assignent six soldats d’escorte.

Les bêtes sont sellées et chargées dans la cour. Peu de chrétiens ont osé pénétrer dans l’enceinte de la Mission à cause de la présence des communistes. Ils nous attendent en foule à quelque distance de la Mission. Quand ils virent passer et s’éloigner le P. André, leur pasteur, ils éclatèrent en cris de douleur. Les officiels chinois présents devaient être fort mal à l’aise car ils se voyaient désobéis et sentaient la colère de la foule dirigée contre eux.

De la résidence de Bahang la pente s’élève d’un seul jet jusqu’au col du Gn’in-ser-la. Le sentier monte d’abord à travers une forêt de pins. Chemin faisant, nous rencontrons encore des groupes de chrétiens et nous assistons à nouveau à des scènes navrantes. La montagne est pleine de pleurs et de cris. Nous sommes déjà haut dans les alpages de Kiong-bol lorsque le silence se fait dans la vallée.

A travers les neiges. — La profonde vallée du Doyong s’est assoupie dans le bleu velouté du soir ; un grand calme emplit les vallons et enveloppe les hauts sommets. Il semble que ce soir le regard de Dieu est posé sur ce pli sauvage des Alpes thibétaines et écoute avec compassion la souffrance de ses enfants. Nous étions tous groupés autour d’un grand feu et bavardions lorsque quelqu’un dit : Ils arrivent. » Les six soldats de l’escorte montaient vers nous à travers les pâturages, fusils en bandoulière. Nos jeunes gens les regardaient venir. Bientôt les soldats communistes furent près de nous ; ils nous regardèrent d’un air interrogateur. Alors quelqu’un leur dit : « Ici, en contre-bas, il y a une cabane de berger déserte, vous pourriez y aller passer la nuit. » Le ton était sec et significatif. Les soldats comprirent qu’il n’y avait pas de place pour eux autour de notre foyer et descendirent vers la cabane.

Les ténèbres de la nuit, le silence complice de la montagne font germer d’étranges idées dans une cervelle thibétaine. Pour ce soir il est simplement question d’encercler la cabane des communistes et de les mettre hors de combat d’une façon ou d’une autre. Avec les six fusils, il serait facile de nettoyer la capitale de la sous – préfecture, ensuite on tiendrait le pays. Les alliés ne manqueraient pas. Nous les laissâmes parler, puis M. Chappelet leur demanda s’ils devenaient fous ou si c’était simplement l’effet du bol d’arak qu’ils avaient bu au souper. Braves coeurs sauvages, vous êtes partout les mêmes, héroïquement fidèles, mais fantastiquement naïfs !

Le lendemain 17 mai, après une heure de montée, nous atteignîmes la neige qui, ramollie par les premières chaleurs du printemps, ne supportait pas le poids des chevaux ; ils enfonçaient à chaque pas et pataugeaient violemment, essayant de se dégager. Souvent, il fallait venir à leur aide. Bientôt nous dûmes les décharger et nos solides gaillards prirent les charges sur eux.

Lorsque nous atteignîmes le Gn’in-ser-la (col des bambous jaunes), nous fîmes halte. Peu après arriva le P. André soutenu par deux jeunes gens. Le vénérable Père, 62 ans, était très éprouvé par la fatigue et la haute altitude. Après un instant de repos, il dit qu’il voulait bénir le pays. Nous nous agenouillâmes sur la neige autour de lui.

Il était seul debout, sa barbe blanche flottait au vent en bourrasque. Son grand corps était secoué de sanglots étouffés. Il éleva ses mains vers le ciel et traça un lent signe de croix. Nous nous relevâmes, puis la descente commença en un silence morne. Les soldats chinois avaient assisté à la scène d’un air impassible ; il eût été dangereux pour eux en ce moment d’esquisser le moindre sourire. La descente, quoique pénible, se fit sans accident. Nous atteignîmes la Vallée de la grêle » au cours de l’après-midi. Le fond de la vallée était dégagé des neiges et c’est là que nous nous installâmes pour le reste de la journée.

Pour atteindre la vallée du Mékong, nous devions encore franchir la haute barre du Sila (4300 m.). Le col était visible d’ici et, à considérer cette pente neigeuse et presque à pic, nous nous demandions comment nous arriverions à y faire passer les animaux. Le soir nous nous réunîmes autour du feu et parlâmes de la course du lendemain. Chacun y alla de son avis.

Les plus jeunes prenaient des airs importants quand ils relataient leurs vieilles expériences. Finalement, il fut décidé que les charges seraient portées à dos d’hommes jusqu’à la limite des neiges sur l’autre versant. Au retour, les porteurs étudieraient et arrangeraient, au besoin, un passage pour les animaux.

L’escouade des porteurs partit tôt le matin, 18 mai, tandis que nous restions dans le vallon à faire paître chevaux et mulets. Le soir, à la tombée de la nuit, les porteurs étaient de retour. Selon leur rapport, le col lui- même était infranchissable, cependant ils avaient repéré un couloir, dégagé des neiges, où nous réussirions à faire passer les bêtes.

19 mai : A la pointe du jour, nous étions en route. Nous marchâmes d’abord dans le fond du vallon. L’air matinal était vif. Le vert tendre de l’herbe nouvelle tapissait le vallon et talonnait la neige sur les pentes. Chacun, selon la coutume séculaire des voyageurs thibétains, récitait à haute voix la prière du matin.

Le soleil était déjà à deux brasses au-dessus des crêtes lorsque nous commençâmes la montée. Avant d’attaquer le couloir nous fîmes halte. Le vent était fort et glacé. Nos gars rajustaient leurs bottes et se faisaient des sortes de mitaines avec de vieilles chaussettes et des lambeaux de toile.

Chaque bête, conduite par deux hommes, partait en détachant une avalanche de pierres et de cailloutis ; elle faisait des efforts épuisants pour franchir, bondissant, les talus de rocher. Bientôt il fallut les attacher avec des cordes, pour les soutenir. Nous avancions par bonds, tirant, poussant, criant, et les cris se mêlaient au fracas des rochers qui tombaient dans le gouffre. Quand, enfin, nous vîmes le cheval de tête se détacher sur l’arête, tout contre le ciel, le courage revint et en l’espace d’un cri » comme ils disent, nos huit bêtes sont hissées à leur tour.

Avec trois jeunes gens, je redescendis le couloir à la rencontre du P. André. Le vénérable vieillard, affaibli par les chagrins et les privations des derniers temps, n’avançait qu’avec grande difficulté. Pour faciliter sa marche, il fallut lui passer une lanière de cuir à la taille, et le tirant et le soutenant. l’aider à avancer. Par endroits, il fallut le porter ; le solide du groupe se mettait à quatre pattes et le Père l’enfourchait sans façon. Enfin, après mille difficultés. nous atteignîmes le sommet.

La descente s’avéra facile et joyeuse ; la neige, ramollie à point, nous permettait de longues glissades jusqu’au fond des pentes. Nous atteignîmes la caravane à la limite des neiges et dînâmes sous un grand sapin. Puis. nous continuâmes à descendre la vallée, jusqu’à la Plaine des faisants », où nous fîmes halte pour la nuit.

Les jeunes gens qui nous avaient accompagnés jusque là n’avaient pas obtenu l’autorisation de venir jusqu’aux villages chrétiens de Tsechung, Tsekou et Patong. Nous n’étions plus qu’à deux heures de ces villages qui s’échelonnent dans la vallée du Mékong ; nous devions donc nous quitter le lendemain matin.

Le soir, autour du feu, il n’y eut pas de discours d’adieux, comme cela se pratique chez les civilisés ; ces jeunes gens étaient trop simples pour nous en faire. Nous parlâmes de choses insignifiantes et aussi du jour où les Pères reviendraient et où la Sainte Eglise ne serait plus en bas du chemin ». Il y eut des moments de lourd silence pendant lesquels chacun baissait les yeux et tirait rageusement sur sa pipe. Il était déjà tard quand nous nous mîmes tous à genoux pour la prière du soir. Leurs voix partirent fortes et sonores balançant dans la nuit la mélodie solennelle des prières thibétaines.

Les Pères André et Emery et M. Chappelet, après avoir été expulsés de leurs résidences de Tchrong-Teu et de Bahang, traversèrent, pendant cinq jours, les hautes chaînes de montagnes qui séparent les vallées de la Salouen et du Mékong. Ici se trouve le récit de leur passage dans les communautés chrétiennes de Tsechung, Tsekou et Patong dont les Pères avaient été expulsés une année auparavant.

Le jour de notre départ de Bahang, nous avions envoyé une estafette secrète prévenir de notre arrivée les chrétiens des rives du Mékong. Nous pensions que ceux-ci nous attendaient déjà depuis un ou deux jours, car le passage de la montagne nous avait beaucoup retardé. Maintenant que nous approchions d’eux, il nous fallait aviser d’un moyen pour nous débarrasser de la présence de nos soldats d’escorte. Nous ne désirions nullement que ces intrus assistassent à notre rencontre. ce qui immanquablement aurait gêné et gâté la joie du revoir. De plus, les chrétiens avaient reçu, des autorités communistes, l’ordre sévère de couper toute relation avec les Pères étrangers et nous tenions à faire notre possible pour ne pas les compromettre aux yeux des maîtres du moment.

Après avoir marché sous bois pendant plus d’une heure, nous arrivâmes à la clairière appelée Plaine des sapins ». Là, nous déchargeâmes les chevaux et les poussâmes à travers le pâturage. Les soldats de l’escorte en furent très étonnés. Nous leur expliquâmes que nos animaux, affaiblis par le passage des hautes montagnes. avaient besoin de repos et que nous avions l’intention de les laisser brouter pendant plusieurs heures. Nous savions l’escorte sans vivres depuis la veille et ce matin ils avaient dû se mettre en route le ventre vide. Notre dessein était de les induire à continuer sans retard leur route sur Tsechung où ils trouveraient des vivres : nous espérions que la faim finirait par chasser le loup de la forêt.

Sur ces entrefaites, comme par enchantement, un homme sortit de la forêt et s’avança vers nous ; c’était un chrétien de Tsekou, nommé Dossi. Il venait précisément à notre rencontre avec un plan tout fait pour nous libérer de la présence des soldats. Sachant quelque peu de chinois, il leur fit comprendre que d’ici aux rives du

fleuve. il y a deux sentiers : un direct sur Tsechung, actuellement impraticable aux bêtes de somme, un autre en meilleur état tournant par le col du Tchra-na (col du Pocher noir »). Il leur conseille de prendre le premier et d’aller se ravitailler à Tsechung où, d’ailleurs, des camarades les attendent, tandis qu’avec nos animaux, nous passerions par le Tchra-na, pensant pouvoir les rejoindre ce soir. Les soldats se déclarent satisfaits du plan et se mettent immédiatement en route. En les voyant s’éloigner, Dossi eut un sourire malicieux.

Le col du Tchra-na n’est pas très élevé. Il franchit un promontoire s’avançant dans la vallée du Mékong, tandis que le sentier sur Tsechung suit le pied de ce même promontoire. La piste s’élève jusqu’au col coupant la pente d’une forêt de sapins, par endroits elle est barrée par des troncs d’arbres abattus qu’il faut contourner. Sous le col, nous apercevons un groupe d’ouvriers occupés à déblayer un brûlis encombré de troncs calcinés. Dès qu’ils nous voient, ils se précipitent à notre rencontre.

Tous sont torse nu, couverts de sueur et noirs comme des diables. Ce n’est pas la joie bruyante des rencontres habituelles ; nous sommes sur la route de l’exil et nous ne resterons pas parmi eux. Ils abandonnent le travail et nous accompagnent. Du col, la vue est superbe. En face, sur les arêtes, la neige étincelle au soleil; dans le nord. des montagnes au profil crochu, la blanche lamaserie de Thola miroite comme un reliquaire à l’orée d’une forêt, des villages aux toits plats s’éparpillent à mi-côte ; en bas, le fleuve aux eaux boueuses.

Un raidillon nous amène à Gnia-pa-thong surplombant presque à pic le village de Tsekou. Ces sortes de mayens sont appelés « reu-lha », ce qu’on pourrait traduire par : le surplus (de terrain) à la montagne. » Ici, ce sont quelques jolis chalets accrochés à la pente, entourés de champs d’orge et de quelques maigres parcelles de pré.

Une foule de chrétiens est là, sur le bord du chemin, pour nous recevoir : il y a des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants. Pour venir nous saluer, les jeunes gens ont déballé le sac en peau de yak et en ont retiré la kiou-ba rouge des grandes circonstances ainsi que les bottes aux couleurs voyantes ; les filles ont revêtu le tablier multicolore et les parures de la chevelure : la barre d’argent et les franges de soie rouge. C’est la joie de la rencontre tant désirée, mêlée aux larmes de l’exil. « Les Pères sont arrivés selon nos voeux.

Les Pères sont fatigués et ont souffert à la montagne », ce sont leurs salutations répétées, accompagnées de grandes révérences.

Nous sommes conduits vers un des chalets où déjà ils nous ont préparé une collation. Nous nous installons sur la galerie. Le thé beurré est servi dans des bols d’argent, le lait dans des tasses de fine porcelaine.Tous se pressent autour de notre petite table ; en dégustant les galettes frites au beurre et la tsang-pa nouvelle, nous leur racontons les événementsde l’hiver dernier dans la vallée de la Salouen et les scènes de l’expulsion.Des chrétiens continuent d’arriver durant tout l’après-midi etjusque tard dans la nuit.

Tandis que le P. André et M. Chappelet reçoivent les salutations des nouveaux arrivés, je m’installe dans un chalet voisin pour une longue séance de confessions qui se prolongeajusqu’à 2 h. du matin. Après le repas du soir, quand la nuit fut venue,des gardes furent postés sur les sentiers qui conduisent aux chalets.Les chrétiens craignaient que les communistes, ne nous voyant pas arriver ce soir à Tsechung, ne viennent mettre leur nez dans nos affaires de famille. Vers 10 h. il y eut une première alerte. Quelqu’un entre-bâilla la porte du réduit où j’écoutais les confessions : « Père. les Chinois arrivent. » Mon pénitent épouvanté voulut s’envoler ; je le retins par le bras et le priai d’attendre l’absolution et la… pénitence aussi. Je vins rejoindre le P. André et M. Chappelet dans le chalet d’à côté.

La foule des chrétiens avait disparu et on entendait des chuchotements dans la nuit. Le P. André et moi nous nous débarrassons en hâte de la robe chinoise que nous avions endossée pour entendre les confessions et nous nous composons une attitude innocente en attendant MM. les Rouges. Après un instant, quelques

hommes entrèrent, l’air un peu confus : Pères, nos jeunes gens sont de vrais idiots. Aucun Chinois n’est arrivé » C’était une fausse alerte. Cela était très compréhensible par cette nuit d’encre où tant de gens circulaient sur les chemins. Pour ma part, j’étais fort aise d’avoir eu l’occasion de m’étirer les jambes.

Nous reprîmes les confessions. A 2 h. du matin j’allai m’étendre un instant. Une heure ne s’était pas écoulée qu’il fallut se lever pour confesser les derniers arrivés. Pendant ce temps. les Soeurs indigènes improvisèrent un autel pour la messe ; à part le vin et les hosties apportées par elles, nous n’avions absolument rien pour célébrer : tous les objets liturgiques de la résidence de Tsechung étant tenus sous scellés. Nous avions reçu, deux ans auparavant, des facultés spéciales pour le temps de l’occupation communiste » ; je fus heureux de pouvoir en faire usage ; ce n’était d’ailleurs pas la première fois.

Environ 250 personnes étaient littéralement entassées dans l’unique pièce du chalet, servant ordinairement de cuisine, de chambre à coucher et parfois d’écurie. La table-autel était placée au fond de la pièce devant la fenêtre ouverte ; on y avait disposé deux vases de verdure, deux cierges, une croix. Je revêtis la robe noire chinoise en guise d’aube et de chasuble ; un bol thibétain argenté me servait de calice, un autre de ciboire ; pour patène, j’avais un couvercle de boîte en fer blanc, pour corporal un morceau de gaze stérilisée. Par bonheur j’avais apporté avec moi un Manuale Christianum où je trouvai le commun de la messe ; pour le propre. je fis de mon mieux : extraits des évangiles et des épîtres, oraisons que je choisis de droite et de gauche dans le Manuale.

Pendant la première partie de la messe, les chrétiens récitèrent les prières du matin. Après l’élévation, ils entonnèrent un chant pascal : Le Christ, mon espoir est ressuscité. » On aurait cru que le chalet allait éclater sous la poussée formidable des voix. Puis vint la communion. Le choeur des vierges chanta un motet au Saint Sacrement. tandis que des rangées de chrétiens se succédaient pour recevoir le ‘, Pain des forts ». Cette nuit- là, j’ai célébré la plus belle messe de ma vie. La messe finie, tous nous récitâmes, à genoux, les longues prières de l’action de grâces. Quand nous sortîmes, les premières lueurs du jour se levaient autour des chalets. Les chrétiens se dispersèrent par les sentiers et rentrèrent chez eux.

Plusieurs vieilles personnes, qui n’avaient pu monter jusqu’aux chalets, nous attendaient au village de Tsekou, situé sur les bords du fleuve. A la messe, j’avais consacré des hosties à leur intention. Après le déjeuner, notre caravane se met en route. Je suis à l’arrière portant le Saint Sacrement dans une petite boîte en fer, mise dans la poche du veston. Quelques personnes sont avec moi et nous récitons le chapelet en descendant vers le fleuve. Chemin faisant, à la demande des chrétiens, je bénis des maisons qui sont sur le bord du sentier et d’autres qu’on voit plus loin accrochées aux flancs de la montagne.

Au village, des chrétiens sont rassemblés dans la cour d’une spacieuse maison. Tous se prosternent devant Jésus-Hostie. La plus belle salle de la maison est préparée pour recevoir le Saint Sacrement. .J’entends les confessions d’une vingtaine de vieillards venus ou apportés d’un peu partout, puis je distribue la sainte communion.

Quand je sors à l’air, la cour pleine de monde est baignée dans un violent soleil de printemps. Tout un groupe m’aborde et demande à se confesser. Ah ! je désirais tellement aller m’étendre à l’ombre d’un noyer non loin d’ici.

Le brave P. André, malgré sa grande fatigue, s’offre à me remplacer au confessional. Mais je n’y gagne rien : il y a là plus de vingt vieillards qui m’attendent pour l’Extrême-Onction. J’envie presque M. Chappelet qui, à l’autre bout de la cour, au milieu d’un groupe, semble tenir une conférence de presse. Les vieillards, réunis sur un côté, récitent le chapelet à haute voix avec des femmes et des enfants, tandis que les vierges leur lavent les pieds et les mains et les préparent à recevoir le Sacrement des infirmes. Un groupe d’hommes, assis autour d’une cruche d’arak, palabrent : scènes de moyen âge chrétien transposées et revécues ici dans les Marches thibétaines. On m’entraîne vers les cuisines : un bon thé beurré a toujours, pour effet, de ravigoter son homme presque instantanément.

Maintenant tous les chrétiens se rassemblent autour des vieillards assis en cercle. On entonne les litanies des Saints et je commence la longue cérémonie de l’Extrême-Onction. Ils tendent leurs mains crevassées et tremblantes, lèvent leur visage hâlé et difforme pour recerecevoir l’onction sacrée qui les aidera à faire une bonne mort quand l’heure prochaine sera venue. Braves vieux, vous reverrons-nous encore quand nous reviendrons ou serez-vous tous couchés sous la terre à l’ombre de la croix ?

Dans l’après-midi, nous nous mettons en route pour Patong, petit village catholique situé au sud de Tsekou. Bon nombre nous accompagnent, d’autres viennent nous faire leurs adieux et rentrent chez eux eu pleurant.

Nos sbires ont réapparu inopinément et suivent notre long cortège ; personne ne leur adresse la parole. Hier les chrétiens avaient été prudents et circonspects, maintenant, voyant que les communistes les laissent faire, ils s’enhardissent. Pour demain, jour de l’Ascension, ils ont décidé de venir en foule à la messe. La messe ne sera pas célébrée dans une maison privée mais dans la belle chapelle de Patong.

Sous le petit village, une maison surplombant le Mékong a été préparée pour nous recevoir. Notre charmante résidence de Patong, située un peu plus haut, sur la pente, est occupée par deux maîtres d’écoles communistes ; nous ne tenons nullement à déranger ces messieurs. A notre arrivée, les bagages sont portés sur la terrasse où nous attendent les inévitables bols de thé beurré. Puis c’est une nouvelle séance de plusieurs heures de confessions.

En bas, dans la cuisine, on prépare le souper, tandis que M. Chappelet, assis à la thibétaine, raconte aux chrétiens les derniers événements de la vallée de la Salouen. Puis nous voici tous réunis sur la terrasse, autour de la table basse : c’est un plantureux souper de noces thibétaines. Les conversations se prolongent tard dans la soirée. C’est l’atmosphère des veillées thibétaines sur les terrasses des toits ou autour du foyer. Chacun y va de son histoire merveilleuse et les histoires deviennent de plus en plus hallucinantes à mesure que la cruche d’arak se vide.

Le lendemain, jour de l’Ascension, la chapelle de Patong est déjà comble lorsque le P. André y arrive pour célébrer la messe. Tous les objets liturgiques de la chapelle ont été transportés à Tsechung et mis sous scellés. Le P. André est à l’autel en robe noire ; un bol pour calice, un couvercle de boîte pour patène. La foule des chrétiens, dans leurs parures des grandes solennités, déborde jusque dans la cour. Ils sont venus de tous les hameaux accrochés aux pentes, des rives du fleuve à la « tête de la montagne ». Les chants résonnent d’une puissance étrange.

Après la messe, je vais porter ie viatique à un vieillard malade. Le pauvre ! il me fait ses adieux en pleurant ; il sait qu’il ne reverra plus les Pères ; je le console de mon mieux.

Dans l’après-midi, à l’aide du bréviaire, nous composons le calendrier thibétain pour les années 1953 et 1954, notant les dimanches et les principales fêtes de l’année. M. Chappelet, aidé de quelques jeunes gens. passe la caravane de l’autre côté du fleuve et la prépare au départ fixé au lendemain matin.

Le lendemain, 23 mai, sur la terrasse du toit, je célèbre ma dernière messe dans les Marches thibétaines. Aux premiers rayons du soleil, j’étais sur les sentiers, portant Jésus-Hostie à quelques infirmes qui n’avaient pu quitter leur demeure. De l’endroit appelé « la tête de la montagne j’aperçus notre caravane groupée au complet sur l’autre rive du fleuve. Dans la boîte de fer blanc il me reste quelques hosties pour des chrétiens qui attendent sur l’autre rive.

Quand j’arrive sur les bords du Mékong, des chrétiens en larmes sont groupés près du pilier de pierre où est amarré le pont de corde. Ils étaient venus là pour accompagner le P. André qui déjà avait passé le fleuve. Je leur fis mes adieux, le coeur oppressé d’une émotion que je n’arrivais pas à dominer. Les adieux déchirants se lisaient sur ces visages raidis par la douleur et les pleurs qui dominent le bruit des eaux.

J’arrive enfin sur la rive opposée. Aussitôt notre caravane, grossie de trente chevaux ou mulets appartenant à deux marchands chrétiens, se met en branle ; la marche est fermée par les soldats d’escorte. Faisant mine de réajuster mes bottes, je reste en arrière. Quand le dernier soldat a disparu au tournant du chemin, je reviens sur mes pas. En haut de la route, dissimulé parmi des buissons, j’entends des confessions et distribue la sainte communion.

A un détour du sentier on aperçoit, tout en haut, les maisons de Patong avec la chapelle toute blanche, les autres petits hameaux agrippés aux flancs de la montagne, baignés de soleil ; les champs d’orge jaunissant y marquent comme des plaques d’or ; plus haut est une forêt sombre, puis l’arête blanche tout contre le ciel bleu. Au revoir ! Au revoir ! ô mon pays !

Maintenant, c’est la vie de caravane pendant bien des jours. Je ne connais rien d’aussi sain pour l’âme et pour le corps qu’un voyage dans ce pays merveilleux au rythme d’une caravane thibétaine. La journée commence avec la levée du camp dans le matin clair et froid, puis c’est le long défilé sur la piste étroite, dans le tintement des clochettes et le murmure des prières.

Dans le camp abandonné s’élève encore un filet de fumée bleutée et chaque foyer éteint marque une étape sur la route qui nous éloigne de ceux qui ont pleuré notre départ. Vers le milieu du jour, on fait halte, là où il y a de l’herbe pour les animaux, du bois et de l’eau pour faire cuire le thé. Le soir, autour du feu, on répare des selles, on rapetasse des bottes, en racontant de longues histoires, tandis que chevaux et mulets paissent sur les pentes.

Le cinquième jour après notre départ de Patong, en approchant du village chrétien de Siao-Weisi, je devance la cavarane pour y aller retirer un dépôt d’argent laissé à notre disposition, chez le gardien de la résidence, par les Pères de Weisi déjà expulsés. Siao-Weisi était un des rares villages entièrement chrétiens. Tous les Pères aimaient à y venir faire un séjour de temps à autre à cause de l’atmosphère de ,< chrétienté et d’union fraternelle qu’on y respirait. Les missionnaires des Marches portent encore dans leur coeur le souvenir des chaleureuses réceptions que le curé du poste, le P. Coquoz, réservait à ses hôtes ; tous se rappellent les veillées autour de la lampe à huile, où l’on écoutait le brave Père exposer ses nouvelles découvertes scientifiques, ses plans d’avenir, ses expériences apostoliques chez les Lissous.

Tout cela est passé et fini. Ici règne maintenant la terreur rouge la plus complète. Par des méthodes infâmes et diaboliques, les communistes ont réussi à diviser les chrétiens et à lancer un parti contre l’autre. Les dénonciations arbitraires, les jugements populaires, les tortures, les exécutions, tous les malheurs de l’enfer déchaîné se sont abattus sur cette petite communauté chrétienne, jadis si tranquille et si attrayante.

Tandis que je traverse le village, quelques personnes me saluent timidement d’une inclination de tête. mais personne ne m’adresse la parole. La résidence, portes et fenêtres fermées, est déserte et triste.

L’église, ouverte sur ses deux battants de porte, est devenue un lieu public pour les jugements populaires et pour les meetings d’endoctrinement. Du maître-autel il ne reste que la table toute nue ; le tabernacle, les gradins et les chandeliers gisent pêle-mêle dans le choeur. A l’entrée du choeur, il y a une table et des chaises. La nef est un dédale de bancs, d’escabeaux et de chaises ; le fond de l’église est jonché de paille sale et fripée ; on y voit aussi des foyers éteints. Le lieu saint est devenu un caravansérail infect et un tribunal révolutionnaire. C’est ici qu’on frappe, torture et condamne à mort les victimes du communisme.

Après la visite à l’église, je me rends dence. Il est visiblement épouvanté de me parler à voix basse et me remet la somme. Je me rappelle encore ses dernières paroles : ‹, Père, n’oubliez pas les chrétiens de Siao Weisi ; revenez, revenez ! »

Plus loin, je rejoins un homme chassant un troupeau de vaches. C’est M. Wang, l’ex-gérant de notre Mission de Siao-Weisi. Il était riche et influent. Les communistes lui ont tout enlevé : ses enfants, sa maison, ses champs. Maintenant il garde le bétail provenant du pillage officiel opéré par l’Etat communiste. « Je n’ai absolument plus rien, me dit-il, et ils m’imposent encore d’une somme de 300000 dollars chinois C’est une des méthodes impitoyables de liquidation. Quand un homme doit disparaître d’une manière soi-disant légale, il est d’abord dépouillé de tous ses biens à la suite d’un jugement populaire. Après quoi, pour une raison quelconque, l’Etat, de son côté, lui impose une amende exorbitante. Ne pouvant s’en acquitter, l’homme est condamné à la prison d’extermination ou aux travaux forcés ; sa mort est inévitable.

Plus bas, je rejoins la caravane au repos à l’ombre de grands noyers, à quelque distance de la première équipe de terrassiers travaillant à la construction de la route stratégique Chine-Thibet-Inde. D’ici à Weisi, sur 50 km., plus de 10 000 ouvriers travaillent sans arrêt de 6 h. du matin à 6 h. du soir. En guise de salaire, l’Etat leur donne la nourriture. Près de certains chantiers, nous avons vu des corps étendus sur le sol et recouverts d’un drap : malades ou déjà morts ? La cavarane passe. personne n’y prête attention.

Un soir nous campâmes près d’un groupe de maisons assignées à une équipe d’ouvriers. Nous vîmes leur long défilé, hommes et femmes, revenant des chantiers. Chacun portait son instrument de travail : quelques pics, beaucoup de pioches et une infinité de petits paniers en osier dont ils se servent pour le déblayage de la terre. Ça ne ressemblait en rien aux « bulldozers » dont nous avaient parlé les propagandistes dans la vallée du Loutze-kiang.

En attendant le repas du soir, les ouvriers réparaient leurs instruments : autour des feux de forge ils affilaient leurs pics ou leurs barres à mine, d’autres rafistolaient leurs paniers d’osier. Suivit le repas ; je ne pus me rendre compte du menu, mais ce que je peux dire c’est qu’il fut très bref. Ensuite tout ce monde s’engouffra dans une grande maison ; puis on entendit des chants, puis des discours coupés d’applaudissements. puis encore des chants et encore des discours, et cela dura jusqu’à minuit. Au lever du jour, nous les vîmes défiler près de notre campement, en route pour toute la journée des 12 heures.

Le jour de notre arrivée à Weisi, nous campons en face de la ville, au pied d’une petite colline. De notre campement nous apercevons les bâtiments de la Mission catholique ; les Pères en avaient été expulsés depuis 5 mois. Après la tombée de la nuit, deux de nos caravaniers y vont pour se rendre compte de la situation. A leur retour, nous apprenons qu’une Soeur indigène et deux jeunes filles chrétiennes sont préposées à la garde de la résidence ; le corps du bâtiment habité par les Pères est sous scellés. La chapelle a été transformée en salle de conférences et d’endoctrinement.

Les caravaniers nous rapportent aussi les plus hallucinantes nouvelles sur la situation mondiale : des armées étrangères ont envahi la Chine, 200 gros bombardiers américains auraient pulvérisé Chunking et les principales villes du Se-Tchuan, Kunming serait déjà encerclé. N’ayant aucune idée de la situation mondiale depuis plus d’une année, nous restons perplexes : vrai ? faux ? Là-dessus l’imagination va son train et nous nous voyons déjà réinstallés dans nos postes.

La Soeur indigène et ses compagnes avaient fait demander un Père pour les entendre en confession. car elles n’osaient venir jusqu’à notre camp. A cet effet, de grand matin, je me rends à la résidence. Pour éviter une alerte, je contourne la ville par l’extérieur des murs d’enceinte. Sur mon chemin je n’ai rencontré personne ; mais quelqu’un m’a certainement aperçu, car il n’y a pas un quart d’heure que j’ai pénétré dans la Mission que déjà un groupe de la police féminine arrive.

Si jusqu’ici je n’ai jamais bien saisi la notion du mot « harpie », ce coup-ci je suis tout à fait au clair. Elles sont cinq, cinq visages démoniaques. Elles s’annoncent : Police féminine du Peuple. « Camarade, ton laisser passer ? où vas-tu ? d’où viens-tu ? qu’es-tu venu faire ici ? » Je ne suis pas d’humeur à me laisser inquisitionner par cet aréopage de sorcières. Je leur déclare qu’ayant voyagé sous escorte militaire, elles veuillent bien s’enquérir sur mon compte au <, yamen », où se trouvent les soldats qui nous ont accompagnés. Elles en sont désappointées et fâchées. Je les quitte sans autres explications. J’entends les confessions des gardiennes de la Mission et de quelques autres chrétiens. J’aurais voulu célébrer la messe. mais un accident malencontreux nous avait privés du vin de messe.

Quand je rejoins le camp, tout le monde est déjà prêt au départ. D’ici à Likiang, on nous dispense de toute escorte, ce qui, pour nous, constitue un réel soulagement. Cependant la santé du P. André commence à nous causer du souci ; il est très épuisé et, depuis deux jours, ses jambes enflent terriblement. Il ne peut plus guère marcher et doit se tenir à cheval durant toute l’étape. Nous décidons de nous reposer pendant toute la journée du lendemain dans les alpages de Ta-mitchou que nous atteindrons ce soir. Mais, le soir, en descendant de cheval, le pauvre Père ne peut même plus se tenir debout. Le lendemain, après une nuit de pluie et d’orage, notre malade est devenu complètement perclus et incapable de tout mouvement : un rhumatisme articulaire aigu a envahi tous ses membres et le fait beaucoup souffrir.

Dans de telles conditions, le P. André ne peut plus continuer le voyage. Deux caravaniers descendent au hameau le plus proche engager des porteurs de chaise afin de transporter le malade à la Mission de Weisi. Ils reviennent bredouilles ; malgré l’offre d’un salaire très alléchant, tout le monde s’excusa : toujours cette peur de se compromettre aux yeux des autorités. Là-dessus, nous dépêchons trois hommes au yamen » de Weisi pour prier l’autorité de nous aider à recruter quelques porteurs de chaise et nous leur faisons demander l’autorisation de nous rendre à la résidence de Weisi pour y attendre la guérison du P. André.

La réponse est d’une brutalité typiquement communiste : Débrouillez-vous, de toute façon nous vous interdisons de venir occuper la Mission de Weisi et nous vous ordonnons de continuer votre voyage sans délai. Nos trois hommes nous rapportent une autre mauvaise nouvelle : M. Chappelet est attendu à Likiang pour un règlement de comptes très sérieux; durant la dernière guerre M. Chappelet a rendu quelques services aux Américains, maintenant les communistes le savent et notre compagnon, connaissant les méthodes des Rouges, s’attend au pire. C’était le soir de la fête de la Pentecôte ; notre angoisse commune était lourde et notre situation de proscrits se faisait douloureusement sentir.

Nous ne voulions pas que notre pauvre malade passât encore une nuit sur le sol trempé par les pluies : cela aurait pu lui être fatal. Quand on est abandonné des hommes, on compte sur Dieu et sur soi-même. On nous refuse une chaise à porteurs, nous en fabriquerons une ; on nous refuse une maison pour nous abriter, nous en trouverons une, de gré ou de force ; par-dessus tout, nous nous moquons royalement de l’ordre nous enjoignant de continuer le voyage.

A la nuit tombante notre petite caravane atteint le hameau de To-tche ; le P. André est étendu sur une espèce de civière qu’ont confectionnée nos boys. Un homme nous céda un minuscule réduit en planches adossé à sa maison ; nous y installons tout de suite notre malade ; l’avant-toit de sa maison abritera nos deux boys et la cuisine ; un pan du toit de sa grange sera pour M. Chappelet et pour moi.

Nos compagnons remontèrent le soir même vers les alpages et, le lendemain, continuèrent leur route sur Li-kiang. S’ils pouvaient me lire, je leur présenterais ici notre souvenir affectueux et nos remerciements pour l’aide généreuse qu’ils nous ont accordée, et surtout pour leur bonne humeur goguenarde dans les situations difficiles.

Progressivement notre hôte est devenu notre ami et nous rend tous les services dont il est capable. Le soir, à la veillée, il nous raconte les histoires terribles de la révolution communiste. M. Chappelet, qui a vécu plusieurs années à Weisi, lui demande parfois des nouvelles de ses nombreuses connaissances et amis : ce n’est guère qu’un défilé de tortures et de cadavres. Les bons amis du temps passé… »

Le Père André et M. Chappelet sont toujours reconnus comme de grands pun-» en pays du nord, ce qui nous attire de nombreuses visites de caravaniers thibétains voyageant sur la route de Li-kiang. Leur sympathie et leur compassion sont touchantes : plusieurs en partant nous laissent des aumônes. Après deux semaines de repos. l’état du P. André ne s’était pas amélioré et les douleurs étaient toujours aussi violentes ; il ne prenait aucune nourriture solide et ne dormait guère ; nous nous demandions comment jamais il pourrait franchir les milliers de kilomètres qui nous séparaient de Hong-Kong.

Les autorités de Li-kiang avaient été mises au courant de notre situation. Un jour nous vîmes arriver deux soldats avec ordre de nous faire continuer le voyage sans délai. Nous leur représentons avec insistance que le malade ne pourra pas supporter le voyage. Ils nous demandent alors de nous rendre à Weisi où nous pourrons trouver une maison confortable et attendre la rétablissement du Père. Le lendemain nous sommes en route pour Weisi. Le P. André supporta très mal les quatre heures de route, chaque secousse de la chaise lui causant de vives douleurs.

A Weisi. les autorités nous interdisant une fois de plus d’habiterla Mission catholique, nous louons quelques pièces d’une maison aucentre de la ville. Le lendemain, deux officiels du yamen >, viennent nous intimer l’ordre de nous mettre en route pour Li-kiang. sansretard. Nous protestons à cause de l’état du malade. Finalement ilsnous accordent un délai de trois jours, le temps nécessaire pour organiser le long voyage, mais ils rie tiennent aucun compte du malade.

Le 23 juin nous quittâmes Weisi. Quelques chrétiens nous accompagnèrent jusqu’en dehors de la ville. Pendant huit jours nous voyageâmes sur la nouvelle route automobile, jusqu’à la ville de Li-kiang,évitant la piste des caravaniers, plus courte, mais qui eût été trop pénible pour notre pauvre malade. Le voyage s’effectua sans incident grave. Contrairement à notre attente, le P. André put achever le long voyage, mais au prix de souffrances atroces.

Nous arrivâmes à Li-kiang sous une pluie battante. Prévenus de notre arrivée, un groupe de policiers nous attendaient à l’entrée de la ville ; ils nous assignèrent une auberge et nous enjoignirent de n’en sortir sous aucun prétexte. Le soir, visite des bagages. C’était déjà la troisième fouille depuis notre départ ; nous en subîmes treize au cours de notre voyage, toutes aussi minutieuses que ridicules. Le stylo est presque toujours démonté:on y soupçonne un minuscule poste de T. S. F. ; un tube de médecine doit être éventré : on y flaire de la dynamite ; même le sympathique paquet de cigarettes doit subir un dépeçage en règle.

Le lendemain de notre arrivée, deux policiers très polis et très sérieux viennent nous prévenir que nous pourrons continuer le voyage en camion dès le jour suivant. M. Chappelet, qui s’attendait à un règlement de comptes, se trouva tout à coup soulagé d’une angoisse qui le tenaillait depuis des semaines. Par contre, nos deux boys se sentent au désespoir à la pensée de la séparation toute proche.

Avant le départ nous transportons le P. André jusqu’au camion et le hissons par-dessus des paniers de cassonade en compagnie desquels nous voyagerons jusqu’à Kunming. Une foule de curieux assistent à notre départ. Nos boys se tiennent au pied du camion et pleurent. La machine démarre lentement, la foule se disperse : seuls nos deux compagnons restent immobiles sur la route et nous regardent partir…

Notre voyage de Li-kiang à Hong-Kong fut le même que celui fait, en janvier-février, par les confrères de Weisi et que le lecteur connaît déjà : mêmes étapes, mêmes moyens de locomotion et, surtout, les mêmes soins attentifs de nos anges gardiens et cela jusqu’à la frontière de Hong-Kong que nous atteignons le 31 juillet et où nous fûmes reçus à bras ouverts par confrères et compagnons d’apostolat.

Louis Emery, missionnaire.