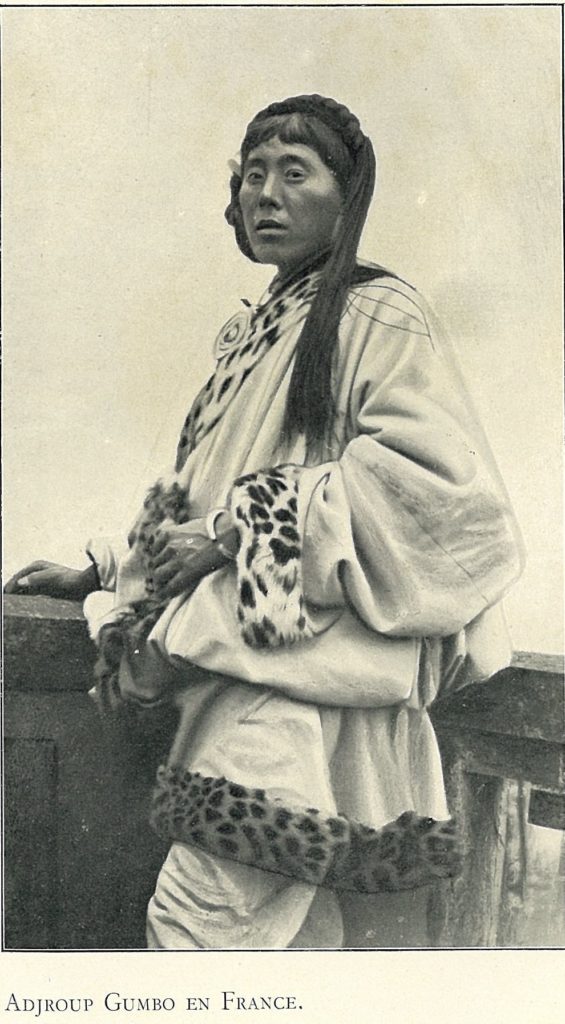

Un tibétain en France, Adjroup Gumbo de Patong avec le grand homme Français PA

Impressions d’un tibétain en France

VOYAGE DU NOMMÉ ADJROUP GUMBO, DE PATONG AVEC LE GRAND HOMME FRANÇAIS PA. L’HISTOIRE DE MES JOIES ET PEINES EST ÉCRITE DANS CE LIVRE.

CHAPITRE I

D’abord, en ce temps-là, le grand homme français nommé Pa-ta-jen, étant venu au pays de Tsekou l’année du mouton, pour visiter le Poyoul (Tibet), moi, Adjroup Gumbo, Tibétain de Patong, je lui dis sans hésiter: «Permets que je te suive en Chine, au Thibet et en quelque lieu que ce soit.»

Après avoir parcouru le Thibet, et revenu à la frontière de Chine, à Tsekou, je dis encore: «je veux aussi aller au pays de France.» J’ai emmené un compagnon nommé Alla. Mais étant arrivé à Tengyueh, Alla fut effrayé et retourna dans sa patrie. Alors, je dis sans hésiter: «J’irai au pays de France.» Et comme on était parvenu à Chinkai (Bhamo), à la frontière anglaise, je me trouvai seul.

Je vis que les hommes étaient différents, le langage différent, le travail différent. Alors j’ai beaucoup pensé dans mon esprit que je retournerais aussi. Mais ayant pensé pendant deux jours, voyant qu’on allait assis dans des voitures, qu’on s’asseyait sur des étoffes de soie, qu’on mangeait des choses excellentes, qu’il y avait des éléphants et beaucoup d’ivoire, j’ai compris que Ies Indes étaient ainsi et que je les connaîtrai.

Le cinquième jour de la onzième lune, je me suis assis dans un grand navire, sur les eaux de la rivière de l’Iraouaddy. Le bateau marchait au moyen de feu, d’eau et de roues placées dans le fond. Extérieurement il était en bois, l’intérieur était de fer, les colonnes et les poutres étaient de fer. Au milieu, 700 charges étaient placées, et en haut se tenaient 500 hommes. Le navire dépassait le vent et il faisait un bruit semblable au tonnerre.

Sous un toit, il y avait un grand marché où des richesses étaient étalées [il s’agit d’un des bateaux-bazars qui circulent sur l’Iraouaddy]. Et chaque fois que le navire s’arrêtait, un grand nombre d’étrangers venaient pour acheter et chaque jour les marchands vendaient pour dix mille onces d’argent.

Le navire jetait un grand cri qui devait s’entendre à trois jours de marche.

Ainsi sont les Indes. Les hommes sont paisibles et miséricordieux.

Comme nous arrivions au pays de Awa, tous les tchertens (dagobas) étaient en or et le Pa-ta-jen étant bon pour moi, je me réjouis.

A Mandalay, dans un grand monastère bouddhiste, se trouvaient les statues en or de tous les dieux. Des milliers d’hommes adoraient et faisaient des offrandes. Le temple était recouvert d’or et d’argent.

Si un lama voyait ces choses, il ne voudrait plus retourner dans sa patrie. Dans ce pays, les hommes sont riches; les maisons sont bâties en pierre. La température était moyenne et jusqu’à présent mon corps se portait bien. Mais à partir de ce moment, mon esprit s’inquiétait et je priais beaucoup.

Comme j’étais allé sur un autre grand navire appelé Halutcham, le Pa-ta-jen partit pendant quatre jours sur une route différente et je me trouvai seul. Un grand nombre d’Anglais voyageaient aussi, et comme nous ne nous comprenions pas, on parlait par gestes des pieds et des mains. Et tous se riaient et me regardaient.

Chaque jour on me donnait deux fois à manger, et je dis qu’au Tibet on faisait trois repas par jour et qu’il fallait faire selon la coutume thibétaine. Alors un Anglais dit ceci: «Donnez-lui trois repas par jour, selon la coutume thibétaine.» Et l’Anglais dit encore: «Les coutumes thibétaines sont sales, les coutumes anglaises sont propres. Les Anglais sont ingénieux et les étrangers ne leur ressemblent pas.»

En observant les Anglais et les Français, je reconnus que c’était vrai. Alors je pensai que je ferais ainsi que les Français. Mais ayant réfléchi plus longtemps que les hommes d’aujourd’hui disent cette sentence: «Celui qui oublie sa langue maternelle est un ingrat», je résolus de ne pas oublier mes coutumes.

Etant arrivé dans un tel pays, je vins à penser, que j’avais deux frères et une sœur. L’aîné est parti à Lha-sa; et moi, l’aîné après lui, j’allais en France. Dans ma maison, mon jeune frère restait tout seul. Comme je pensais ainsi tout un jour, les larmes tombèrent de mes yeux. Je désirais retourner dans ma patrie, car les hommes ici-bas font mieux de jouir tranquillement de leur patrimoine que de se tourmenter.

En pensant ainsi j’arrivai, en dix jours, au bord de la mer. Le quinzième jour de la onzième lune on monta sur un navire de mer. Avant de quitter l’Halutcham, les Anglais voulurent que je lavasse mon corps et mes vêtements, disant que sans cela je serais malade. Ayant tout lavé, je fus conduit au navire de mer.

Si on levait les yeux, on ne voyait que le soleil, la lune et les étoiles; si on les baissait, on voyait l’eau de la mer. Nulle part on ne voyait autre chose. Il y avait un grand vent qui rend les hommes malades. Comme des poissons jouaient sur l’eau, je les regardais. Le navire ne s’arrêtait pas la nuit, car la lune brillante éclairait la mer.

Après quatre jours, étant arrivé au pays de Columbo, on s’arrêta deux nuits et je regardai autour de moi. Le Pa-ta-jen agissait envers moi comme envers un fils, et il remplaçait mon père et ma mère. J’obéissais à toutes ses paroles et le vénérais. Sur ce navire il y avait deux sortes d’eau. Dans l’eau de la mer il y a du sel. L’eau pour boire était de l’eau de fleuve, et après qu’on eut bu pendant dix-huit jours, elle n’était pas épuisée. Les colonnes et les murs en étaient remplis.

Le Pa ta-jen avait amené du Tibet un gros et un petit chien. Les deux chiens étant arrivés sur la mer, furent malades. Alors je pensai que si les chiens étaient malades, je pouvais l’être aussi, et cette pensée m’inquiétait. Cependant, dix jours étant écoulés, je n’étais pas malade, mon esprit et mon corps étaient sains.

Dans ce navire, le quatorzième jour étant arrivé, un chef anglais mourut. Selon la coutume des Anglais, tous les hommes s’étant vêtus de noir et ayant dit des prières, le cadavre fut jeté à la mer. Et moi, ayant vu ces choses, je fus effrayé. Je pensai tout un jour que si je mourais, il en serait fait de moi selon cette coutume. Et me rappelant ma patrie, les larmes tombèrent de mes yeux.

Comme je souffrais dans mon esprit, le Pa ta-jen s’en aperçut et me dit: «Adjroup Gumbo, ne souffre pas dans ton esprit. Si tu deviens malade, je te donnerai des remèdes. Si ta destinée est venue et si, étant malade, tu viens à mourir, je ne jetterai pas ton corps dans la mer, mais je le déposerai dans un mausolée de pierre. Je viendrai en aide à ton frère dans ta patrie.» Comme j’entendais ces paroles, je me réjouis.

Ayant ainsi navigué sur la grande mer pendant quinze jours et étant arrivé dans la petite ville de Port-Saïd, on s’arrêta un jour. Et il y a encore cinq jours de route sur la grande mer. Entre ces deux mers, un immense pays s’étend. Alors, il y a 40 ans, les Français s’étant concertés creusèrent l’immense terre. Aujourd’hui la route n’est plus fermée entre les deux mers, et comme sur un fleuve, les gros navires peuvent aller, baignant dans l’eau.

Et ces deux mers ne sont pas semblables. Dans la première il faisait très chaud, dans la seconde, il faisait un grand froid et un grand vent. Comme ce grand vent soufflait, je commençais à être malade. Et le Pa ta-jen me dit: «Adjroup, ne crains point, dans six jours nous arriverons dans ma maison.»

Le Pa-ta-jen était ainsi: il avait fait le tour de la terre. Il savait la langue et les coutumes des chinois, des Tibétains et des Mosos. Il connaissait encore celles des Loutzés, des Lissous, des Laginas et des Libous. Il avait une puissance universelle, car il accomplissait ce qu’il avait pensé. Il était bon pour ses serviteurs et il leur donnait des salaires équitables.

Les Français vont beaucoup en Chine, mais les Tibétains ne vont pas en France. Moi, Adjroup, semblable à un chien méprisable, je pensai que j’étais comme eux, fait de chair et de sang. Alors je rejetai ma patrie et priai Dieu tout-puissant de me protéger. Ayant ainsi supplié, je n’hésitai plus, plein de courage; et j’arrivai en France sans avoir été malade de l’épaisseur d’un cheveu.

CHAPITRE Il

SUITE DE MES AVENTURES AU PAYS DE FRANCE APRÈS AVOIR TRAVERSÉ LA MER

D’abord, comme nous étions arrivés à la ville de Marseille au pays de France, de l’autre côté de la mer, le Pa ta-jen rencontra son père et sa mère et je me réjouis. II était dix heures quand nous arrivâmes dans cette ville, et nous entrâmes dans une grande auberge.

A l’auberge, le Pa ta-jen me dit: «Adjroup Gumbo, voici que nous sommes arrivés aujourd’hui dimanche, ayant traversé la mer. Dans une grande église des prêtres chantent la messe. Nous irons dans cette église.» J’étais rempli d’allégresse. Et moi, étant arrivé dans la grande église: «Dieu tout-puissant qui es partout, devant toi qui fis ce monde et les créatures et qui leur commandes, je me prosterne. Je te rends grâces de m’avoir protégé, car me voici devant toi, bien portant, n’ayant pas souffert de douleur. Jamais ma gratitude ne pourra égaler ta bonté, car tu es sans limites. Et cependant je te demande de me regarder encore afin de me protéger.»

Deux jours étant écoulés, je suis sorti pour visiter Marseille. Sur une montagne haute de neuf étages, se trouve une grande église. Pour monter sur cette montagne, il y a plusieurs sortes de chemins. Moi, pour monter, étant entré dans une petite maison au pied de la montagne (l’ascenseur qui monte à Notre-Dame de la Garde) je vis des hommes assis. Et le temps d’un cri, la maison fut transportée en haut de la montagne, au seuil de l’église.

Dans cette église, il y a des statues de saints et de vierges. A cette vue, je me réjouis et je m’agenouillai pour prier. Etant montés dans une voiture, nous redescendîmes au pied de la montagne. Comme nous étions arrivés à un bras de mer, dans une maison suspendue sur l’eau (le transbordeur), beaucoup d’hommes se tenaient. Et cette maison franchit l’espace par-dessus les eaux. Nous sommes revenus en ville dans une voiture et beaucoup d’hommes me regardaient.

Les hommes et les femmes français sont beaux et leurs vêtements sont propres. Dans ce pays, je ne vis pas de céréales, mais il y avait de grandes quantités de viandes, de fruits et de sucreries.

Dans l’auberge, il y avait huit étages et plus de cent chambres. Les murs sont en pierre, les colonnes et les poutres en fer et les planchers en verre. En haut comme en bas, il y a de l’eau et l’escalier compte plus de cent marches. Si on ne voulait pas monter l’escalier, il y avait une petite chambre suspendue au plafond qui, le temps d’un cri, vous portait au sommet de la maison.

Il y avait une multitude de voyageurs et chacun d’eux était dans une chambre. Dans ces chambres, des lits sont dressés, drapés d’étoffes en soie, ainsi que des tables chargées d’ornements. Des étoffes de soie sans crasse couvraient ces tables. Le soir, pour dormir, des serviteurs étendaient les lits, et le matin ils les repliaient.

Je mangeais avec les maîtres de l’auberge sur une table ronde. La coutume, le matin, est de manger un petit repas de lait, de café, de beurre et de sucre. A midi et le soir, on fait deux grands repas de viande, de poissons, de fruits et de sucreries. Avant de faire ces repas, il faut laver son corps et ses mains et secouer la poussière de ses vêtements.

Et quand je reviendrai dans ma patrie, quand je dirai, chien méprisable, que j’ai fait selon cette coutume, tous les hommes, incrédules, se boucheront les oreilles. Dans cette auberge, dans toutes les chambres, en haut et en bas, aux six heures du jour et de la nuit, il n’est pas besoin d’huile ni de feu, mais les lampes s’allument d’elles-mêmes. Dans cette seule ville de Marseille, il y a autant d’hommes que dans les trois provinces tibétaines. Tous sont riches et il n’est pas de pauvres. Si on réunissait toutes les richesses du Tibet, on ne bâtirait pas un seul foyer dans cette ville.

Les hommes ici ne se nuisent pas entre eux. Et je pensais que c’était Népémakô où l’on ne peut aller. Alors je résolus de ne plus retourner dans ma patrie. Mais ayant réfléchi plus soigneusement, je me souvins que j’avais deux frères et une sœur. Tandis que je serais à mon aise, je ne saurais pas si mes frères et ma sœur souffrent dans ma maison. Alors je résolus de retourner dans ma patrie.

Le Ta-jen (Pa ta-jen) me dit que sa maison était dans la grande ville nommée Paris, où demeure le roi. Il dit encore qu’au Tibet il faudrait un mois pour franchir cette distance. Mais par les moyens français il faut un jour.

Ayant regardé attentivement, je vis que c’était vrai. La route perce les pierres, les falaises, les montagnes, les fleuves. La route est pavée de fer, et pour aller sur cette route, des petites maisons sont posées sur des roues de fer. Et il y a des milliers de ces voitures. Le feu fait mouvoir les roues. Quand on est monté dans ces voitures, il ne faut laisser dépasser au dehors ni ses jambes, ni ses bras, ni sa tête.

Le soir, après avoir mangé, nous sommes partis sur la route de fer, dix-huit voitures étaient liées l’une après l’autre. Le matin, à 7 heures, nous sommes arrivés à Paris. Et cette route était aussi longue que celle de Tsekou à Lha-sa.

On entre dans la ville par des caves longues de plusieurs lis, dont les murs sont revêtus de porcelaine [Adjroup confond évidemment la gare de Lyon avec celle du Quai d’Orsay par laquelle il quitta ensuite Paris et y revint]

CHAPITRE III

MOI, ADJROUP GUMBO, ÉTANT ARRIVE AVEC LE PA-TA-JEN QUI A PARCOURU LE MONDE ET VINT AU TIBET, QUE JE SUIVIS SANS HÉSITER JUSQU’AU PAYS DE FRANCE, APRÈS AVOIR TRAVERSÉ LA MER, DANS LA VILLE DE PARIS OÙ DEMEURE LE ROI, GRANDE CAPITALE, ET OÙ SE TROUVE LA MAISON DU TA-JEN

Cette maison est de pierre. Les portes d’entrée sont en fer et les portes intérieures en verre. La porte pour les voitures est en bois. II y a neuf étages depuis le fond jusqu’au sommet et plus de cent chambres. Les poutres et les colonnes sont en pierre. Dans les chambres, les murs sont revêtus de soie et de glaces bordées de cuivre. Partout il y a des fleurs faites de cuivre, d’argent et d’or. Les parquets sont en bois soigneusement poli, et des tapis y sont déroulés sur lesquels on marche.

Avant d’entrer dans la maison, on nettoie ses pieds sur des tapis de tresses. Tout le monde ne peut pas entrer. A la grande porte il y a un gardien. Il faut d’abord aller chez le gardien qui laisse entrer les uns et pas les autres. S’il a dit oui, il accompagne dans la maison.

Pour entrer, il faut avoir des vêtements propres. Le seuil passé, il y a trois escaliers semblables aux escaliers tibétains. Un grand pour les visiteurs, un petit qui mène aux chambres et un autre pour les serviteurs. Il y a aussi une petite chambre pour trois personnes, qui, le temps d’un cri, les porte au sommet de la maison.

A tous les étages, il y a des petites roues, et si on les tourne d’un quart de tour, elles donnent la lumière, l’eau, la chaleur, tout ce qu’on veut; et il n’est pas besoin d’huile ni de feu. Je ne savais par quel moyen, mais ayant regardé attentivement, je vis que sous la maison, dans la terre, nuit et jour, il y a un grand feu et de l’eau abondamment. L’eau vient de la terre et il faut allumer le feu.

Le Ta-jen, son père, sa mère et sa famille sont beaux. Tout ce qu’ils font est propre. Dans un même jour ils portent plusieurs vêtements et ils ont de grandes richesses.

Il y a une grande salle où l’on ne va que pour manger les repas. Les hommes mangent avec les femmes, étant mêlés autour d’une table ronde. Pour entrer dans la salle, ils croisent avec elles leurs bras et s’inclinent devant elles. Les Français aiment beaucoup les femmes, ils les saluent profondément, et, quand ils leur parlent, ils montrent des visages souriants et leur voix est pleine de douceur.

Dans la maison, il y a des choses de tous les pays et le Ta-jen apportait encore, venant du Tibet, des statues des dieux, des images peintes, des trompes, des robes de lamas, des armes, des brides, des tasses; deux chambres pleines.

Le Ta jen dit alors: «Adjroup Gumbo, fais selon les coutumes tibétaines.» Et il me vêtit de vêtements riches, bordés de peau de panthère. Puis, ayant convoqué des chefs, il me montra ainsi que les choses rapportées. Et moi, voyant cela, je me réjouis, car tous étaient bons pour moi, me donnant une excellente nourriture et de riches vêtements. Je pensais que je resterais toujours dans ce pays. Mais ayant réfléchi pendant trois mois, je désirai retourner dans ma patrie.

Si d’autres Tibétains viennent en France, il leur faut apporter de beaux vêtements. Dans ce pays, les lois sont excellentes et tous peuvent y aller. Les hommes sont bienveillants aux étrangers.

LE JARDIN OU LES BÊTES FÉROCES ET TOUS LES ANIMAUX DE L’UNIVERS SONT RÉUNIS

Tout le peuple français possède ce jardin, mais un seul maître commande aux animaux. D’abord des éléphants, des chameaux, des zèbres, des mules, des chevaux sauvages, des ânes, des yacks, des cerfs, des chèvres, des moutons, des porcs, des chiens d’espèces multiples. Des tigres, panthères, ours, loups, renards et renardes blanches, renards bruns, sangliers de toutes sortes. Dix-huit espèces de rats, onze espèces d’éperviers, des aigles, des paons, des canards, des grues, des perroquets. Puis encore des cerfs, des chevreuils et des daims. Et comme j’étais venu pour regarder ces animaux, beaucoup de Français me regardaient et riaient.

L’ÉVÊQUE ÉTANT MORT

L’évêque précieux par la grâce divine mourut (Mgr Richard), et moi, Adjroup Gumbo, je suis allé voir son corps exposé. Étant arrivé près du cadavre, je vis qu’il était semblable à un corps vivant, en paix et se reposant. Beaucoup de vierges le veillaient et des milliers de Français étaient accourus de la campagne pour le voir. A la porte, il y avait beaucoup de soldats (sergents de ville). Pendant trois jours, les chemins étaient fermés aux voitures.

Des soldats venaient avec les visiteurs et les empêchaient de demeurer longtemps près du corps. Dehors, d’autres soldats en grand nombre veillaient à ce que les personnes qui tombaient ne fussent pas écrasées par la foule.

Ayant vu ces choses, je ne craignis plus de mourir, et trois jours étant écoulés, j’allai à l’école des prêtres (le séminaire des Missions étrangères), et comme je les entendais chanter, les larmes tombèrent de mes yeux.

LA MAISON OÙ L’ON S’AMUSE

A Paris, il y a une maison toute ronde où l’on va pour rire (le Nouveau-Cirque). Depuis le bas jusqu’en haut, des chefs et des hommes de toutes classes, par milliers, étaient assis.

D’abord un cheval vint, portant sur la tête le nom du roi. Beaucoup d’hommes frappaient le tambour et soufflaient dans des trompettes pour faire danser le cheval. Et le cheval marchait sur deux pieds, comme les hommes.

Puis, deux hommes nus sautèrent sur la tête l’un de l’autre et de la tête ils sautaient à terre en tournant plusieurs fois en l’air. Un homme, ayant mis neuf tables l’une sur l’autre, se plaça une lampe sur la tête, une lampe entre les pieds, une lampe sur chaque main. Il se mit debout sur les mains au sommet des neuf tables et tourna neuf fois sur lui-même.

Ensuite neuf femmes de sept ans, dont la moitié du corps seulement était vêtue, dansèrent toutes les danses de l’univers. Leurs danses n’étaient pas naturelles à l’homme. Et ces femmes n’étaient pas en papier, mais en chair vivante. Et je regardais, m’étonnant. Puis, des hommes et des animaux ayant envahi la piste, de l’eau tomba en pluie du sommet de la maison et jaillit du sol et recouvrit les hommes et les animaux. Et de nouveau la piste se vida et se sécha.

Dans un grand marché, on vend des nourritures provenant du monde entier: friandises, miel, sucre, sucre candi, pâtes, hydromel, choses douces et fortes, lait, beurre, crème, petit lait, fromages et toutes les choses blanches. Viande de bœuf, mouton, chèvre, porc, gibier, bêtes sauvages, volailles de terre et d’eau, tous les fruits de la terre et tous les poissons de la mer. Ce marché est plus grand qu’une grande ville du Tibet.

Il y a aussi un grand marché clos de murs (Louvre) comme une maison et couvert d’un toit transparent en verre, où de nombreux marchands vendent toutes les choses qui s’achètent. Comme j’étais venu pour acheter de la toile afin de coudre un vêtement, je dépliai ma balance chinoise, car ne connaissant pas les monnaies françaises, je désirais les peser. Alors tous les marchands se moquaient et riaient de moi. Et bien que j’eusse très chaud au visage, je continuai à peser les pièces, de peur que les marchands, me voyant étranger, ne me trompassent. Mais en regardant attentivement, je vis que les marchands français sont vertueux et ne cherchent pas à tromper, car pour une pièce d’or ils me donnaient plus de vingt fois son poids d’argent, et chaque fois je m’en réjouissais.

Vers la deuxième lune, il y a un mardi qui est une grande fête. Ce jour-là, les hommes, les femmes et les enfants parcourent la ville en lançant des fleurs en papier qu’ils puisent dans des sacs placés au bord des chemins. Tout le jour les hommes et les femmes se lancent ces fleurs à la figure et le sol en est recouvert. Au centre de la ville, au croisement de douze routes larges comme des fleuves, est une grande porte à neuf étages (L’Arc de Triomphe).

Étant arrivé là, comme tous montaient dessus, moi, Adjroup Gumbo, je suis monté avec eux. Étant arrivé en haut, je regardai et vis toute la ville. Je croyais que c’était Népémakô et pensais que si je mourais, je n’aurais pas de crainte, mais de la joie.

Tous les Tibétains ne pourraient peupler une si grande ville. Quand on s’est égaré, il est aisé de monter sur cette porte pour reconnaître les hautes églises et les maisons, et ensuite, étant descendu, se diriger sur la bonne route.

Dans quatre grandes maisons (Musée des Invalides) sont renfermées les images des hommes de tous les temps jusqu’à aujourd’hui, et leurs vêtements et leurs couteaux, leurs arcs, leurs flèches et leurs lances, des cuirasses, des fusils, des brides et des selles. Ayant vu ces choses, je sus comment était le monde depuis les Indes jusqu’à la Chine et même au delà.

A la quatrième lune, les Français bâtissent des maisons de plaisir sur une grande plaine (Foire des Invalides). D’abord, dans une grande maison, un homme et une femme s’enferment avec des lions, des tigres et des panthères et leur enseignent l’art de faire rire les spectateurs. Ayant vu cela, j’eus une grande frayeur. Dans une autre maison, des singes habillés en hommes étaient assis autour d’une table. Un de ces singes ayant mis un chapeau sur sa tête, servit à manger aux autres singes, et tous mangeaient comme des hommes. Alors tous les spectateurs riaient de plaisir.

Il y avait aussi des marchands de toutes espèces d’objets et de nourritures. Dans toutes ces maisons, on paye, pour entrer, un prix grand ou petit. Après un mois, cette ville disparut et on la rebâtit ailleurs chaque mois.

LE PAYS DE BEAUVOIR

Après deux mois passés à Paris, nous sommes allés dans un pays appelé Beauvoir. Au Tibet, il y aurait dix jours de route, mais dans les voitures françaises on met trois heures.

Dans le château de Beauvoir, demeure le chef X…, précieux et brillant comme le jour, sage et puissant, maître de grandes richesses. Il était bienveillant aux petits, aux moyens et aux grands. Comme nous étions arrivés dans sa maison, il veilla lui-même à notre logement.

La maison a neuf étages. Dans une chambre, au sommet, où se trouvent un lit et des couvertures, je dormis pendant la nuit. Si des Tibétains viennent en France, qu’ils se rendent auprès de Monsieur X… Monsieur veut dire chef et X… est son nom.

Il est chef de la ville, où des centaines d’hommes et de femmes fabriquent des colliers. Les perles de ces colliers sont en porcelaine. La terre est placée sur des tables en fer et des roues convenablement placées la transforment en perles. Puis les perles, ayant été posées sur un feu ardent, se revêtent rapidement de toutes les couleurs.

Dans cette ville se trouve un hôpital. Des vieillards, des indigents, des malades, des paralytiques, des aveugles, y trouvent leur nourriture et des vêtements. Il y a un grand médecin qui commande. Ce médecin a une machine lui permettant de voir à l’intérieur du corps et de connaître la forme de tous les os.

Dans ce pays, un pont de fer est jeté sur un fleuve (Pont-canal), et un fleuve amené d’un autre pays passe sur ce pont. De sorte que les deux fleuves forment une croix.

Le Ta-jen a en plus de sa maison de Paris une grande maison à la campagne. Après cinq mois passés à Paris, nous sommes partis. Entre les deux maisons, la distance au Tibet serait de vingt jours. Cette maison est grande comme une forteresse et bâtie sur une petite montagne.

Mais le Ta-jen n’est pas le chef du pays, car, en France, ceux qui habitent les palais sont devenus les sujets de leurs fermiers. Les pauvres, devenus puissants, étant élus par le peuple, ont laissé leurs biens aux riches. Mais, désormais, ils désirent s’en emparer. Dans cette maison il y a partout des peintures représentant des arbres, l’eau des lacs et des rivières, des jardins et des champs tels qu’on les voit dans la campagne. Sur ces peintures on ne voit aucun dieu ni aucun saint, car elles ne sont pas faites par les prêtres, mais par des hommes habiles. Et les Français se plaisent à regarder ces peintures dans l’intérieur de leurs maisons.

Je suis resté cinq mois à la campagne. Le matin et le soir je tirais au fusil, tuant des lièvres et des oiseaux. Au milieu du jour, je pêchais des poissons. Pendant trois mois j’ai beaucoup souffert, étant irrité contre la cuisinière. Cette cuisinière avait des moustaches, elle était sale, méchante, et ne craignait pas Dieu. Elle me donnait ma nourriture comme à un chien. Après trois mois, le Ta-jen la chassa de sa maison. Une nouvelle bonne cuisinière fut amenée et je me réjouis.

J’ai vu d’autres femmes méchantes, mais leurs maris étaient bons. En France, quand une femme mariée a commis l’adultère, son mari ne la tue pas, ainsi qu’au Tibet et en Chine un mari vertueux doit le faire, mais il va paisiblement à ses affaires, tandis que tous rient de lui et se moquent, disant que son front est semblable à celui des bœufs.

Sources: Ces impressions d’un Thibétain en France ont été publiés dans le Bulletin de l’Asie française de janvier 1910, puis dans l’annexe du livre de Jacques BACOT intitulé Le Tibet révolté – Vers Népémakö, la Terre promise des Tibétains 1909-1910 – Paris – Librairie Hachette et Cie – 1912 – ANDRE GUIBAUD (COMPAGNON D’EXPLORATION DE LIOTARD) à TATSIENLOU EN 1940