LA VIE EXEMPLAIRE D’UN MISSIONNAIRE

Maurice Tornay naquit, le 31 août 1910, à La Rosière, hameau de la commune d’Orsières, en Valais. Il était le septième et avant-dernier enfant de Jean-Joseph et de Faustine-Hélène, née Rossier, modestes paysans de montagne, plus riches de vertus et de courage que de biens matériels.

Cependant. la famille, outre quelques champs et prés éparpillés autour du village, possédait un mayen, c’est-à-dire un petit alpage aux Crêttes, au-dessus du village, et un mazot et des vignes à Branson/Fully.

Cet état de choses obligeait la famille à un nomadisme partiel assez fréquent. En cela, rien d’extraordinaire, puisque c’était aussi le cas de la majorité de la population de montagne en Valais.

Pour sa part, Maurice trouvait son paradis aux Crêttes où, durant l’été, il contribuera très tôt à la garde du bétail. Il était plutôt petit et de complexion fragile, mais il savait se faire respecter même par des bergers plus âgés et plus forts que lui. Pour la discussion et la logique, il ne le cédait à personne. Ce trait de caractère s’affirmera dès sa tendre enfance.

Maurice aimait le bétail. Son Père. maquignon à ses heures, l’emmenait aux foires de la région et lui demandait de taxer les bêtes mises en vente. A douze ans, Mau¬ rice avait le coup d’oeil d’un adulte expérimenté et ne se trompait guère sur la valeur du bétail. Son père en était très fier et il voyait déjà en lui son futur successeur.

Cependant Maurice se sentait appelé à une autre vocation. Il avait appris à connaître Dieu et à prier sur les genoux de sa mère très pieu¬se. Un jour qu’il jouait dans la chambre avec sa petite soeur Anna — il pouvait avoir quatre ans — Maurice arrête de jouer et de¬mande brusquement à sa mère: «Maman, vaut-il mieux devenir ré¬gent (instituteur) ou devenir prêtre?» — «Il vaut mieux devenir prêtre» lui répond sa mère. «Tu verras. dit-il à sa petite soeur, je deviendrai prêtre!» La vocation de Maurice date de ce jour. nous dit son frère Louis, qui a rapporté cette anecdote au Procès informatif.

Aussi, son école primaire ache¬vée et sur le conseil de ses parents et de son curé, Maurice se dirige- t-il vers le Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice pour y faire ses hu¬manités et se préparer ainsi à répondre à l’appel de Dieu. Ayant eu le privilège d’être son condisciple du commencement à la fin de ses six années gymnasiales, je parle de science certaine: il fut brillant dans ses études et un modèle de disci¬pline et de bonne conduite. Un peu plus âgé que la plupart de ses condisciples. forgé par la vie rude de la montagne, grâce aussi à son caractère prompt et dominateur, il devint très vite le leader incontesté de la classe. Il avait un sens aigu de la solidarité entre camarades. Il n’admettait ni cafardage ni amitiés particulières. Il rappelait à l’ordre les récalcitrants et, si nécessaire, il les mettait en quarantaine, c’est-à- dire que tout le monde devait les ignorer, jusqu’à ce qu’ils s’amen¬dassent! La sanction prononcée était généralement bien appliquée, si bien que les brebis galeuses ne tardaient guère à revenir à résipiscence.

Studieux et intelligent, il était parmi les premiers de la classe. Il voulait aller de l’avant. Aussi n’était-il pas tendre pour les «sa¬bots» qui forçaient les professeurs à répéter ce qu’ils avaient déjà si bien expliqué, mais qu’eux-mêmes n’avaient probablement écouté que d’une oreille distraite. On lui faisait perdre du temps et il n’aimait pas ça! D’autre part, il n’admettait pas que les professeurs tinssent des théories qui dépassaient manifeste¬ment le niveau moyen de la classe. Aussi, une année que cela s’était produit, malgré des réclamations répétées qu’on nous donnât des explications plus claires, en littéra¬ture notamment, Maurice persuada ses condisciples de boycotter l’examen Final écrit. Il fut obéi au doigt et à si bien que le professeur eut le bon sens de l’annuler et de ne pas en tenir compte pour l’établissement des notes! C’est ce qu’avait prédit Maurice à ses camarades dont certains, plus faibles, craignaient qu’une mauvaise note en littérature leur ferait redoubler l’année.

Maurice fit partie de la Congrégation des Enfants de Marie, florissante alors au Collège Saint-Maurice. Sous l’égide de la Congrégation, plusieurs élèves participaient à la récitation du chapelet, chaque jour après le goûter. Maurice était de ce nombre. Ensuite il rejoignait ses camarades dans la cour de récréa¬tion; mais rarement il se mêlait à leurs jeux bruyants: il préférait se promener dans l’allée en discutant avec un aîné ou un surveillant sur des sujets philosophiques ou autres qui passionnaient les étudiants à cette époque.

Dès l’année d’Humanités, Maurice Tornay fit partie de la Société des étudiants suisses, par la section locale de l’Agaunia. Il était assidu aux réunions, prenait part aux dis¬cussions, il s’intéressait surtout aux questions politiques et sociales. Là aussi son ascendant se manifesta rapidement; les conférenciers de¬vaient s’attendre à ses remarques judicieuses et incisives. A preuve, sa critique d’un exposé d’un cama¬rade, qui a heureusement échappé à la destruction du temps.

Après la Rhétorique, Maurice Tornay sollicita son admission au noviciat du Grand-Saint-Bernard. Là aussi, j’eus le privilège d’être son conovice et condisciple pour l’étude de la philosophie et de la théologie. Là aussi, il aimait à met¬tre ses professeurs dans l’embarras en exigeant qu’ils prouvassent tou-jours leurs assertions. Il prit l’habit des chanoines réguliers, le 25 août 1931; le 8 septembre 1932, il émit sa profession temporaire et, le 8 septembre 1935, sa profession solennelle. Quelques mois plus tard, soit en février 1936, il obtint de ses supérieurs la permission de partir pour la Mission du Thibet, avant même d’avoir achevé ses études théologiques et d’avoir reçu les or¬dres majeurs. Là-bas, il acheva bril¬lamment ses études, tout en s’initiant au chinois et au tibétain. Il fut ordonné prêtre à Hanoi. le 24 avril 1938. Pourquoi à Hanoi? Parce que il était plus rapide et surtout plus sûr, à l’époque, de se rendre à Ha¬noi qu’à Tatsienlou, siège du Vicaire apostolique du Tibet. Kun¬ming eût été plus proche qu’Hanoï, mais momentanément le siège épiscopal était vacant.

De retour dans sa Mission, il y célébra sa Première Messe solen¬nelle, le 3 juillet, promettant aux chrétiens et aux payens qui y assis¬tèrent qu’il les aimerait comme ses propres enfants. Il tiendra sa pro¬messe, puisqu’un jour il leur don¬nera la preuve suprême de son amour en donnant sa vie pour eux.

Ses supérieurs le chargèrent alors de la direction du Probatoire-Petit¬Séminaire de Houa-lo-pa. situé près de Weisi. Tâche ardue que de tout apprendre, depuis l’alphabet et rosa-rosae à une bande de petits sauvages qui jusqu’alors n’avaient pratiquement connu que le jeu et la liberté la plus complète, aimant chasser à l’arbalète rats des champs et oiseaux des bois pour compléter la pitance familiale, parfois bien maigre. Tâche plus ardue encore de former à la piété et aux vertus chré¬ tiennes des enfants qui. bien qu’is¬sus de familles chrétiennes, n’en avaient pas moins grandi dans une ambiance pavenne largement dominante. Il faut des siècles. il faut des martyrs et des saints, il faut des penseurs, des poètes et des artistes pour convertir un peuple profondément. pour baptiser une culture. Les missionnaires ont au moins le mérite de poser les premiers jalons. D’autres continueront leur tâche avec d’autres méthodes et, espé¬rons-le, avec plus de succès. «Moi, j’ai planté, disait saint Paul, Apollo a arrosé, mais c’est Dieu qui a donné la croissance» I Co 3,6.

Quant au P. Maurice Tornay il réussit au-delà de toute espérance — au bout de quelques années les plus anciens parlaient latin entre eux — parce que, bien qu’exigeant pour la discipline et l’étude, il était d’une bonté maternelle avec ses élèves. Il veillait très tard et se levait très tôt pour expédier sa correspondance et pour ses exercices spirituels, de manière à pouvoir entourer ses élè¬ves de leur lever à leur coucher. Il jouait avec eux, allait camper avec eux les jours de congé; il soignait leurs bobos et leurs maladies; il se contentait de la pitance des élèves, leur distribuait les petits plats que le cuisinier lui préparait de temps en temps; il leur donnait ses habits et jusqu’à son couchage quand il voyait que l’un ou l’autre en man¬quait. Une maman n’aurait pas fait mieux!

Après sept ans de ce travail épuisant, le P. Tornay fut appelé à rem¬placer le curé de Yerkalo, mort inopinément de la thyphoide, à l’âge de 36 ans. Yerkalo? C’était le seul poste situé au Tibet dit indépen¬ dant et il venait de traverser une période ultracritique. Depuis plus d’un siècle, le district des Salines dont Yerkalo faisait partie, relevait de l’administration directe d’un mandarin chinois appuyé d’une pe¬tite garnison plutôt symbolique. Or, en 1932, un lama local, très remuant. s’était emparé sans coup férir du mandarin et l’avait renvoyé chez lui avec sa garnison. Il se dé¬clara chef du district. La Chine avala cette couleuvre avec une pa¬tience toute <céleste>. Ce lama mourut quatre ans plus tard. En attendant sa <réincarnation>, un lama de ses cousins prit sa succession.

Gun Ak’io, c’était son nom, ne tarda pas à chercher noise à la Mission. Avec la complicité d’un colonel tibétain de passage, ii spo¬lia la Mission de ses terres sur lesquelles la plupart des familles chré¬tiennes étaient établies. Le but de ce coup de force était d’amener les chrétiens à apostasier en vertu de l’adage: on est de la religion du prince. De fait, au Tibet, il est im¬pensable qu’un fermier d’une la¬maserie ou d’un chef payen puisse devenir ou demeurer chrétien. C’est: ou bien, ou bien! Mais, la France intervint diplomatique¬ment — elle n’avait pas encore été battue et envahie par Hitler. Les terrains furent donc rendus à la Mission. Mais, deux ans plus tard, le P. Nussbaum M.E.P., curé de Yerkalo au moment de la contro¬verse sur les terrains, était assassiné au cours d’un déplacement. Point n’est besoin d’être prophète pour savoir qui avait suscité les hommes de main qui le tuèrent.

Son successeur, le P. Burdin M.E.P., eut lui aussi beaucoup d’ennuis et il fut victime d’une ten¬tative d’empoisonnement. S’il s’en tira avec une bonne dose d’ipéca (vomitif), son foie ne s’en ressentit pas moins et sa mort prématurée en fut très probablement la consé¬quence. 11 s’éteignit dans mes bras. le 16 février 1945, après un peu plus de quatre années de dur apos¬tolat à Yerkalo. Voilà dans quelles conditions le P. Tornay fut appelé à occuper le poste de Yerkalo. Il n’ignorait rien de la situation. En prenant congé de ses anciens élè¬ves, il leur recommanda de beau¬coup prier pour lui car. à Yerkalo. il pourrait y laisser sa vie. «Damna- tus ad bestias», s’écria le P. Coquoz en apprenant que le choix des supé¬rieurs était tombé sur le P. Maurice Tornay. Il ne croyait pas si bien dire!…

Etant sur place à la mort du P. Burdin, j’assurai l’intérim à Yer¬kalo et c’est moi qui eut l’honneur d’y accueillir le P. Tornay et de présenter à la paroisse son nouveau curé. Le P. Tornay n’était pas en¬ core arrivé que des rumeurs se mirent à circuler: on ne lui permet¬trait pas de venir ou on le chasse¬rait sans tarder, car la Mission avait toujours relevé des Français et le P. Tornay, de citoyenneté suisse, n’avait rien à y voir! Gun Ak’io se trouvant à Lhassa envoya un télé¬gramme à son remplaçant pour lui dire qu’il s’arrangerait avec les puissances étrangères pour que plus aucun missionnaire ne soit ad-mis à Yerkalo. Je fis part au P. Tor¬nay de ces rumeurs. Sa réponse fut: «J’y suis, j’y reste!» «Mon âme à Dieu et ma carcasse aux lamas. Mais, partir, je ne partirai pas, sauf sur l’ordre de mon évêque qui m’y a envoyé.»

Or, son évêque, Mgr Valentin. lui conseilla de ne pas céder au chantage, mais à la seule violence, si on devait l’employer à son en¬droit. Au cours des quelques mois qu’il passa à Yerkalo, le P. Tornay reçut mille menaces et des mises en demeure de s’en aller à des dates précises. Il fit la sourde oreille. Mais un jour, lorsque le domestique ouvrit la porte donnant accès à la cour de la Mission, une bande de lamas et autres hommes armés se précipita à l’intérieur, menaçant le Père de leurs fusils et commençant à piller et à saccager la Mission. Le P. Tornay alluma sa pipe, tira quel¬ques bouffées. puis il dit à ses agresseurs: «Quant vous serez fatigués de tenir vos fusils braqués sur moi, vous pourrez les poser, vous asseoir et discuter.» « Vous me di¬tes de partir et mon évêque me dit de rester. Vous avez pillé et saccagé. Donnez-moi un billet reconnais¬sant ces faits. Alors je partirai et montrerai votre billet à l’évêque: j’espère qu’il me pardonnera d’être parti. Sinon, je ne bouge pas: vous pouvez me tuer si vous le voulez!» On lui écrivit et remis le billet demandé

Là dessus, quelques notables chrétiens osèrent intervenir pour que l’irréparable ne soit pas com¬mis. Puis ils dirent au Père: «Il vaut mieux que tu partes, sinon les lamas vont se tourner contre nous et nous accabler de mille manières. Nous avons femmes et enfants et n’avons pas ton courage.» — «Bon, je pars, dit le P. Tornay, puisque mes enfants, à cause de votre méchanceté en sont réduits à me supplier de m’en aller. Je partirai dans trois jours.»

Il profita de ce délai pour enten¬dre les confessions de ses parois¬siens, donner les sacrements aux vieillards, dire une dernière messe et exhorter les chrétiens à tenir bon, malgré la persécution. Scènes déchirantes que ces adieux!… Re¬tiré à Pamé, à une bonne journée de Yerkalo, le P. Tornay alerta son évêque et le Corps diplomatique auprès du Gouvernement chinois. Sans grand résultat, il faut le dire. Puis il se rendit personnellement à Nankin, parler au Nonce, aux am-bassadeurs de Suisse, de France et autres pays susceptibles de l’aider. Là encore, il reçut plus de promes¬ses que d’aide effective. La Chine était en pleine déliquescence dans la guerre civile que se livraient na¬tionalistes et communistes. Com¬ment agir à l’autre bout de l’im¬mense Chine, alors qu’on voyait tomber province après province dans les bras de Mao Tse Toung?…

«La Chine, nous dit le P. Tornay à son retour de Nankin, dit qu’elle ne peut rien faire pour Yerkalo et elle le prouve.» Cependant, le Nonce lui avait donné le conseil de s’adresser à Lhassa, vu que Yerkalo et les lamas locaux relevaient de Lhassa. Solliciter un visa, c’était à coup sûr se le voir refuser. Sachant le tibétain et connaissant les us et coutumes de ce peuple, le P. Tor¬nay pensa qu’en s’habillant à la ti¬bétaine et en jouant le rôle d’un boy dans une caravane amie, il pas¬serait inaperçu à la frontière. Il quitta Atentze, le 10 juillet, avec quelques domestiques, des mulets et des marchandises pour les frais de route et pour se faire ouvrir les portes des ministères à Lhassa. On ne se présente jamais les mains vi¬des en haut lieu. surtout pas au Thibet.

Le P. Tornay ignorait que les la¬mas qui l’avaient expulsé de Yerka¬ lo, le faisaient espionner par une marchande de thé, amie de la Mission. Avertis par elle du départ et de la destination du P. Tornay, les lamas le firent poursuivre par deux hommes armés, avec ordre de le ramener à son point de départ. Ces hommes ne lui firent personnelle¬ment aucun mal: leur mission était simplement de l’empêcher de pour¬suivre sa route vers Lhassa. De fait. ils reconduisirent le P. Tornay et ses gens jusqu’à la frontière, soit au col du Choula, 5000 m d’altitude, et même jusqu’à l’orée de la forêt. sur le versant chinois dudit col, où quatre lamas les attendaient. Ils abattirent d’abord l’un des domes¬tiques, Doci, puis le P. Tornay, tandis que deux domestiques chinois réussissaient à s’enfuir et à se cacher dans la forêt. D’autres lamas armés, plus nombreux, attendaient la caravane près du Mékong pour le cas où l’embuscade de la montagne aurait raté. Les lamas raflèrent la caravane et dépouillèrent les victi¬mes de leurs vêtements et rentrérent tranquillement dans leur mo¬nastère, mission accomplie. Per¬sonne ne leur demanderait compte d’un crime commis sur territoire étranger…

Leur victoire fut de courte durée. L’année suivante les troupes de Mao Tsé-Toung envahissaient le Tibet et des milliers de lamas pri¬rent le chemin de l’exil. La lamase¬rie persécutrice de Karmda fut en¬tièrement détruite au cours de combats de résistance aux Chinois. Des milliers d’autres monastères eurent le même sort; des milliers de lamas et de gens du peuple périrent également en essayant de sau¬vegarder les privilèges des lamas et autres seigneurs féodaux du pays.

Quant au P. Tornay et à Doci, une colonne de secours ramena leurs corps à Atentze et les enseve¬lirent dans le jardin de la Mission. Il y a quelques années, les chrétiens de Yerkalo ont ramené leurs restes mortels et les ont ensevelis dans le cimetière chrétien du lieu. Les chrétiens ont recouvré la liberté de pratiquer ouvertement leur reli¬gion. Ils ont rebâti leur église dé¬molie par les lamas et, cadeau inouï de la Providence, un ancien élève du P. Tornay qui n’avait pas pu recevoir les saints ordres au moment de notre expulsion de Chine (tous les évêques étaient en prison ou déjà expulsés) a pu être ordonné à Shanghai, le 13 juin 1987. 11 est le seul prêtre en charge de tout le territoire de notre ancienne Mission. Mais déjà d’autres vocations s’an¬noncent, car la foi est demeurée vivante et les chrétiens se sont mul¬tipliés dans la région. Une fois de plus se vérifie l’adage: Le sang des martyrs est une semence de chrétiens.

Puisse la prochaine béatification du P. Maurice Tornay, qui se déroulera à Rome le 16 mai 1993, obtenir pour le Thibet si durement éprouvé depuis l’invasion chinoise. la grâce de la paix et de la concorde entre les anciens adversaires et en¬fin l’accueil loyal et cordial du Prince de la paix et de son Evangile d’amour de la part du Tibet et de la Chine, ces deux peuples qui nous sont l’un et l’autre très chers et pour le salut desquels le P. Maurice Tornay a versé généreusement son sang et sacrifié sa vie dans sa pleine maturité.

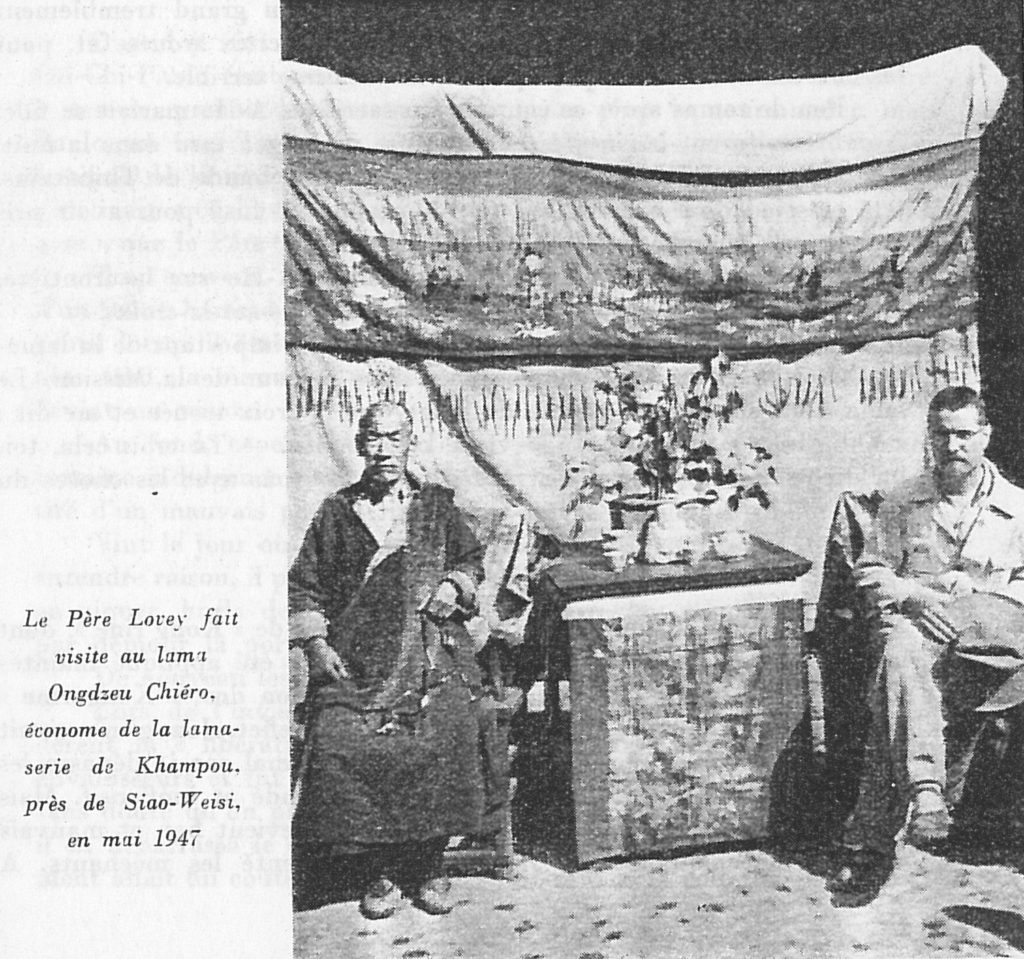

Angelin-M. Lovey C.R.B. Vice-Postulateur

dmc