Le miracle « Maurice Tornay »

Entretien avec le Père Nicolas Buttet

Chez Maurice Tornay cette collaboration entre la nature et la grâce, au point de conduire un homme fougueux comme il l’était au don déterminé de sa vie pour la cause du Christ. Une fougue transformée par la grâce et mise au service de la mission.

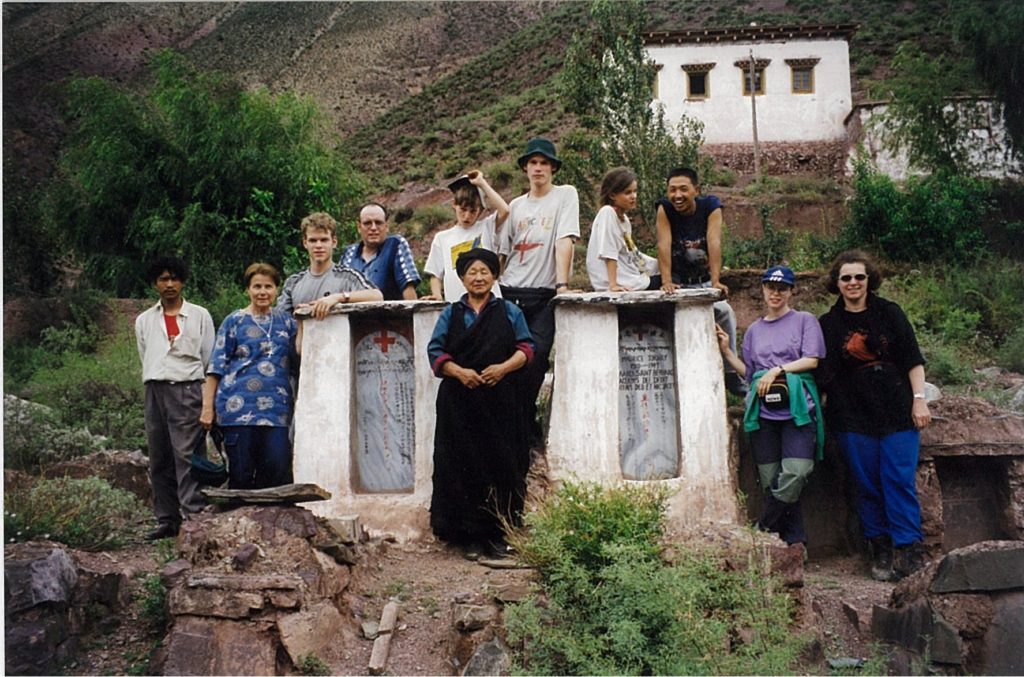

Le Père Nicolas Buttet est de nationalité suisse. Fondateur de la Communauté Eucharistein et de l’Institut Philanthropos à Fribourg, il connaît bien les communautés chrétiennes du Thibet et de Chine qu’il visite chaque année. En août 2008, il s’y est rendu avec une quinzaine de compatriotes, membres de la Fondation du bienheureux Maurice Tornay chargée de promouvoir la figure de ce bienheureux et de diffuser son message.

Qui était le chanoine Maurice Tornay?

C’est un Suisse, originaire du Valais, né en 1910 et mort sous les balles des lamas le 11 août 1949 en raison de sa foi et de son œuvre apostolique au Thibet. Il a été béatifié par Jean-Paul Il le 16 mai 1993. C’est un homme qui a tout quitté pour porter l’Évangile au bout du monde par amour du Christ et de l’Église.

Les chanoines du Grand Saint-Bernard, dont il faisait partie, avaient été appelés par le pape Pie XI à faire partie de la seconde vague missionnaire dans les Marches thibétaines à la suite des Missions Étrangères de Paris. Maurice Tornay arrive à Hanoï en 1936, où il termine sa théologie (à Weixi). Il est ordonné prêtre le 24 avril 1938 (à Hanoï). C’était un garçon passionné, exigeant avec lui-même qui avait peur de s’embourgeoiser dans une vie de curé quelque part en Suisse. «Dépêchons-nous, à notre âge, d’autres étaient déjà saints», écrit-il à sa sœur.

Sa nature était rude mais généreuse et volontaire. Plutôt que de rester colérique comme il l’était, il se disait: «Avec l’énergie que j’ai, je dois aller là où la mission est en friche». La grâce a fait un travail extraordinaire en lui. Elle a transformé dans la douceur cette détermination qui a conduit cet apôtre au martyre.

Quelle fut sa mission au Tibet?

Il fut d’abord directeur du Probatorium, sorte de petit séminaire que les Chanoines du Grand Saint-Bernard avaient fondé près de Weisi, dans le Yunnan, à Houa-lo-pa exactement. Puis Maurice Tornay fut co-responsable des travaux de l’hospice que les Chanoines construisaient pour les caravanes de voyageurs qui transitaient par le col du Latsa entre les vallées du Mékong et celle de la Salouen. «Ici, disait-il, le Christ est adoré et nourri». Mais le projet resta inachevé à cause de l’expulsion des missionnaires étrangers en 1952.

En 1945, Maurice est nommé curé de la paroisse thibétaine de Yerkalo, sorte de tête de pont catholique pour tout le Thibet. L’autre accès des missions devait être la vallée du Sikim, au nord de l’Inde, zone qui fut fermée aux étrangers.

Comment cette communauté, sans prêtre depuis cinquante ans, peut-elle demeurer aussi fervente?

La mission de Maurice Tornay à Yerkalo était de maintenir vivante la communauté fondée par les MEP. Mais cette mission fut très courte. Les lamas locaux, qui percevaient 80% des revenus de la population, voyaient d’un très mauvais œil le succès apostolique de ce prêtre catholique qui ne vivait que de quelques dons. Ils le chassèrent avant de l’assassiner. Il n’avait pas 40 ans.

Que reste-il de sa mission aujourd’hui?

Maurice Tornay disait: «Courir pour Dieu est une œuvre morale assez grande et assez belle en elle-même pour se passer de résultat, si la chose était possible». Malgré le total dénuement dans lequel se trouvent les catholiques de la paroisse de Yerkalo, il reste de l’œuvre de Maurice Tornay une communauté vivante. Les âmes de cette paroisse ne sont plus conduites aujourd’hui, et pourtant elles ont su garder et transmettre la foi. Cette communauté continue de prier grâce aux religieuses qui ont connu Maurice Tornay et que Maurice Tornay a formées lui-même. Toute la fécondité spirituelle de son œuvre est le fruit du sang de ces martyrs. Tornay est le seul à avoir été béatifié, mais avant lui, les Pères Bourdonnec, Nussbaum et Dubernard, des Missions Étrangères de Paris, ont eux aussi été assassinés.

De la mission de Maurice Tornay, il reste également cette personnalité hors du commun et consacrée par la béatification. Le miracle est que cette œuvre dure toujours. Comment cette communauté, sans prêtre depuis cinquante ans, peut-elle demeurer aussi fervente? Elle montre que Dieu est vraiment le pasteur de son Église.

L’opposition Église officielle vs Église clandestine se fait-elle sentir dans les Marches tibétaines?

Non, assez peu. Ce sont d’abord les divisions entre chrétiens qui posent problème. Les protestants sont nombreux. Les évangéliques, très actifs. Quant à Rome, elle a toujours fait figure de puissance étrangère qui risquait d’influer sur l’autorité de la Chine. D’où l’existence de l’Église officielle, contrôlée par le pouvoir. Or, il faut bien reconnaître que c’est elle qui porte aujourd’hui l’essentiel de l’évangélisation ici. Ces communautés chrétiennes pourraient être un point de départ de l’évangélisation de la Chine.

Qu’attendent de vous les chrétiens du Thibet?

La chose la plus concrète qu’ils attendent de nous est qu’on ne les oublie pas, qu’on pense à eux. En venant chez eux, ils découvrent aussi que l’Occident n’est pas seulement ce matérialisme qu’ils voient à la télévision. Pourtant même nous, chrétiens occidentaux, avons parfois perdu le souci du frère persécuté.

Notre perte de foi pèse sur leurs épaules en ce sens qu’ils attendent de nous de pouvoir garder vivante l’origine de leur foi à travers notre venue et notre présence à leurs côtés, et c’est ce que nous ne faisons pas assez. Maurice Tornay lui, est venu en Chine comme Jésus est venu sur la terre. Il avait un sens aigu du salut des âmes Il savait que chacun valait le prix de tout le sang du Christ. Notre venue ici doit manifester cent communion des saints.

Propos recueillis par le Père Ludovic L.; FRANCE Catholique N°3130 – 5 SEPTEMBRE 2008

Bibliographie:

Les chrétiens oubliés du Tibet, André Bonet, Presses de la Renaissance, 2006

Les peuples oubliés du Tibet,Constantin de Slizewicz, Perrin, 2007

Maurice tornay, écrits valaisans et tibétains, Brépols, 1993. 1949 à 2004

dmc