AMBROSI – CHAPITRE 6 *****

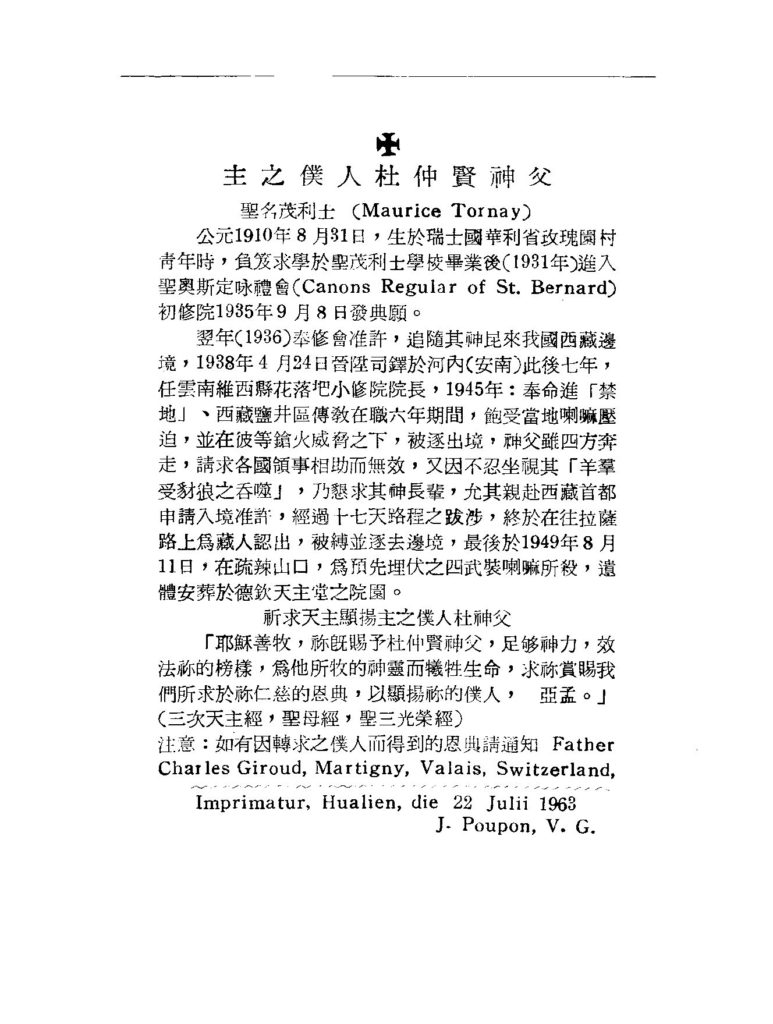

Chapitre 6. LE MARTYRE DE MAURICE TORNAY

33) On sait que par le terme de martyr on entend désigner quelqu’un qui témoigne de la foi au Christ et que le martyre – selon ce qu’en écrit Benoît XIV – ‘consiste à souffrir, soit à supporter volontairement la mort pour la foi au Christ ou pour toute autre vertu se rapportant à Dieu’.

Acte suprême de charité et la plus grande preuve d’amour, le martyre est toujours la gloire la plus désirée et le plus noble triomphe des vrais chrétiens. « Je L’ai appelé martyr, écrit saint Ambroise, j’en ai assez parlé ». Et saint Cyprien s’exclame dans une lettre:

« Oh, bienheureux martyrs, par quelles paroles dois-je vous louer? Oh, très valeureux soldats, comment puis-je exprimer la force de vos membres »?

Le témoignage par le martyre est un fruit typique du christianisme; et il faut rappeler que ce n’est pas la peine (la souffrance) qui fait le martyre, mais sa cause. De toute manière, afin qu’on puisse parler d’un vrai martyre, on énumère traditionnellement quelques conditions. Avant tout, pour démontrer le martyre formel de la part du persécuteur, il faut:

A) Que la mort soit infligée par un ennemi de la foi chrétienne.

B) Que la mort soit infligée en haine de la foi.

Par conséquent, pour soutenir qu’il y a martyre formel de la part du Serviteur de Dieu, il faut :

C) Que la mort soit acceptée volontairement; en outre, cette acceptation doit être précédée habituellement par toute une série de comportements non équivoques. Il faut enfin qu’on puisse vérifier le martyre matériel, c’est-à-dire que le persécuteur:

D) « Ait causé la mort naturelle ou ait posé une cause qui ait entraîné nécessairement la mort ».

C’est par la vérification de ces quatre conditions, à laquelle je vais procéder tout de suite, qu’on arrivera à mettre en évidence que Maurice Tornay est un vrai martyr de la foi chrétienne.

I – LE MARTYRE FORMEL DE LA PART DU PERSECUTEUR

A) La mort a été infligée par un ennemi de la foi chrétienne.

a) Les Lamas à Yerkalo posent de graves difficultés à l’œuvre des missionnaires et aussi au Serviteur de Dieu.

34) Déjà avant que Maurice Tornay n’assume sa charge de responsable de la mission de Yerkalo – en juin 1945 – la situation y était très chaude pour les missionnaires catholiques. De ce fait quiconque peut se rendre compte facilement en consultant les ‘Dates et statistiques sur la Mission du Thibet’, œuvre du chanoine Pierre-Marie Melly, 8ème témoin au Procès Ordinaire; en outre, l’extrait du Père Goré, 6ème témoin au Procès Ordinaire, portant le titre de ‘Mission du Thibet 1846-1946. Un siècle d’évangélisation. Tableau chronologique’; enfin le journal du Chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire, portant le titre ‘L’Arc-en-ciel de Yerkalo’. Dans cette dernière source, le chanoine Angelin Lovey a décrit efficacement le péril au-devant duquel marchait le Serviteur de Dieu, quand il écrit:

« Donc la candidature de Maurice Tornay devient certaine. Félicitations ou condoléances? L’un et l’autre, je crois ».

Si pour les lamas de Yerkalo, détenteurs des pouvoirs civils et religieux sur la région, la présence du P. Nussbaum n’avait pas été très dangereuse pour leurs intérêts, une menace plus sérieuse se profila à l’horizon lorsque ce poste fut confié d’abord au Père Burdin puis, après sa mort, au Serviteur de Dieu. Pour mettre en évidence ces particularités, M. Robert Chappelet, 4ème témoin au Procès Ordinaire, en fournit aussi les motifs, en déclarant ceci:

« Il n’a rencontré de difficultés sérieuses que lorsqu’il fut curé de Yerkalo. Le Père Nussbaum n’avait guère rencontré de difficultés sérieuses, parce que sous son administration la mission végétait; à sa mort, il y avait treize familles non mariées à l’église, sur quarante familles de chrétiens. Sous le Père Burdin, les difficultés avaient commencé, et elles continuèrent sous le Père Tornay. A mon avis, les lamas considéraient le zèle de ces derniers comme dangereux pour les lamas. Leur influence était plus grande, parce qu’ils faisaient beaucoup de médecine et parce qu’ils mettaient de l’ordre dans la chrétienté. Je prévoyais longtemps à l’avance qu’ils seraient expulsés ».

Tout d’abord, les lamas commencèrent par agir d’une manière sournoise, avançant des requêtes sans fondement, comme le démontre le chanoine Angelin Lovey qui, déposant comme 5ème témoin au Procès Ordinaire, affirme entre autre:

« Les grandes difficultés qu’il eut, ce fut à Yerkalo, difficultés qui provenaient de ce qu’avant qu’il fût chassé, différents propriétaires, poussés par les lamas, revendiquèrent les biens de la mission. Au début, les lamas agissaient sournoisement, en-dessous, par l’intermédiaire de ces propriétaires, et auprès du gouvernement de Lhassa; puis leur décision de chasser le Père devint de plus en plus manifeste. Je ne connais guère d’accusation portée contre le Père Tornay. Je sais que les lamas avaient fourni à Lhassa une fausse version de l’origine des biens de la mission et qu’ils attribuaient la propriété de ces biens, non à la mission, mais à une famille chinoise, descendante d’un ancien séminariste qu’un Père avait amené comme boy, et qui s’était établi à Yerkalo. Ils mettaient ainsi toutes les difficultés qu’ils faisaient ainsi au missionnaire sur le dos d’autres personnes. Ils reprochaient aux chrétiens d’avoir été cause de certains fléaux, etc. Ils ressassaient aussi certaines rengaines, réveillant certaines vieilles difficultés qui avaient surgi du temps de ses prédécesseurs ».

La prétention de rentrer en possession des terrains sur lesquels se trouvait la mission – infondée juridiquement – et les impositions concomitantes, odieuses pour les chrétiens, rencontrèrent immédiatement l’opposition du Serviteur de Dieu, protecteur imperturbable de son troupeau. C’est ce qu’affirme le chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire:

« Les lamas voulaient s’emparer des terrains de la mission, terrains qui avaient été reconnus propriété de la mission par le gouvernement de Lhassa quelque soixante ans auparavant. Les lamas exigent des chrétiens non seulement qu’ils participent à toutes les corvées, mais encore aux fêtes lamaïques de la lamaserie, qu’ils brûlent l’encens dans leurs familles. Maurice Tornay s’y oppose. En ce temps-là, le Père Tornay fait tout son possible pour atteindre Mgr Valentin, son évêque, qui essaye d’intervenir par le ministre de France, et par Lhassa, mais en vain ».

Derrière ces prétentions, on savait bien que les lamas étaient animés de la volonté de résoudre une fois pour toutes la question religieuse, comme le déclare le Père Francis Goré, 6ème témoin au Procès Ordinaire:

« A Yerkalo, les autorités civiles sont en même temps autorités religieuses. Les lamas étaient opposés à la présence d’un missionnaire catholique à Yerkalo. Ils réclamaient les biens de la mission par l’intermédiaire des anciens propriétaires. Déjà en 1938, ils avaient spolié la mission, mais le gouvernement de Lhassa avait maintenu le statu quo antérieur. A l’arrivée de Maurice Tornay, ils prétextaient que lui, en qualité de Suisse, n’avait rien à voir dans les affaires matérielles, acquises, soi-disant, par des Français.

En dessous, c’était toujours la question religieuse qui les animait. Ils ne voulaient pas de quelqu’un qui diminuât leur influence, ou même simplement d’un témoin. Ils voulaient s’emparer des biens de la mission pour dominer complètement la chrétienté de Yerkalo. Les terrains de la mission n’avaient pas pour but de procurer des revenus à la mission, mais d’établir des familles dans une certaine indépendance des lamas, qui leur permit d’être chrétiennes« .

La motivation religieuse qui poussait les lamas à inventer toutes sortes de prétextes afin d’en finir une bonne fois avec les chrétiens a été relevée par le Frère Louis Duc, 7ème témoin au Procès Ordinaire, de la manière suivante:

« Les lamas voulaient à tout prix se débarraser du Père, chef de la religion étrangère, pour que tous rentrent sous leur domination, parce que, aussi longtemps que le prêtre serait là, les chrétiens ne se soumettraient pas aux lamas, du point de vue religieux. Les lamas exigeaient parfois des contributions pour leur culte, mais les chrétiens ne s’y soumettaient pas, cela étant contraire à leur religion. Les lamas voulaient aussi s’emparer des biens de la mission: c’était une raison, ce n’était pas la principale ».

L’acharnement contre les chrétiens n’avait pas son pendant dans le traitement réservé aux autres confessions, comme le fait remarquer le même 7ème témoin cité à l’instant:

« Oui, ils s’étaient opposés aussi aux protestants. L’opposition envers ceux-ci s’est manifestée moins durement, car les protestants cédaient plus facilement que les catholiques. L’opposition s’est manifestée aussi envers des protestants indigènes ».

b) les lamas savaient pertinemment que, le Serviteur de Dieu présent, il leur serait impossible d’amener la communauté chrétienne à l’apostasie.

35) Déjà par son titre, on peut déduire facilement que ce paragraphe contient une importante quantité de preuves du martyre formel de la part des persécuteurs. En effet, il paraissait trop dur aux lamas de tolérer la présence de Maurice Tornay, qui était un pasteur si jaloux de son troupeau que, lui présent, la réalisation de leurs projets pervers devenait impossible. Sur ce point, la précision du Chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire est très claire:

« Le but dernier et la raison profonde de la conjuration des chefs religieux thibétains étaient la nécessité pour les lamas de se débarrasser du Père Tornay, parce que, tant qu’il aurait été là, ils n’auraient jamais pu se rendre maîtres de la chrétienté de Yerkalo et la faire apostasier ».

Les lamas menaient une lutte ouverte et sans quartier, comme on peut le voir par ce passage d’une lettre écrite par le chanoine Melly:

« Les lamas cherchent, non pas toujours sans succès, à faire apostasier les tributaires. Ensuite, on réclame, per fas et nefas (locution latine qui signifie « par toutes les voies, par tous les moyens possibles »), les terrains vendus à la Mission; enfin, on signifie aux fermiers que, s’ils veulent manger la terre du Thibet, ils aient à renoncer à la religion étrangère. Voilà le fond de l’histoire des terrains ».

Comme unique barrière à une telle tyrannie, se dresse, seul, le Serviteur de Dieu; cela est noté dans les réponses suivantes de M. Casimir Sondjrou, 1er témoin au Procès Rogatoire du Sikkim:

« Doci m’a raconté longuement comment les lamas ont ordonné avec insistance au Père Tornay de s’en aller de Yerkalo; les lamas lui disaient qu’il ne devait plus rester pour répandre la religion dans la région (…) ».

Question ex officio:

A supposer que le Père Tornay ne fût pas prêtre, pensez-vous qu’on lui aurait causé ces mêmes difficultés?

Réponse:

S’il avait été un simple touriste ou un marchand, je ne le pense pas; mais les lamas ne voulaient pas dans le pays de quelqu’un qui enseignât une religion étrangère. Les lamas, à ma connaissance, n’ont pas d’opposition de principe à toute autre religion; la preuve en est qu’ils laissent tranquilles les adeptes d’autres religions, par exemple, chinois confucianistes, ou mahométans, parce qu’ils ne font pas de prosélytisme.

Question ex officio:

Pour quelles raisons spécifiques pensez-vous que les lamas sont tellement opposés à la religion chrétienne?

Réponse:

Parce que l’Eglise propage une bonne doctrine et que les gens estiment cette doctrine, parce que l’Eglise fait des œuvres de charité s’attirant la bienveillance des gens. Pour toutes ces raisons, les lamas craignent de perdre leur influence et pour cela conçoivent de la jalousie envers l’Eglise ».

La preuve du fait que, pour les lamas, le Serviteur de Dieu constituait l’unique empêchement à la libre réalisation de leurs intentions, se tire des événements qui suivirent son expulsion, alors que les familles chrétiennes, privées de leur pasteur, furent soumises à toutes sortes de violences. A ce sujet, le chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire, raconte:

« Lorsque le Père Tornay fut chassé de Yerkalo, ils forcèrent toutes les familles chrétiennes de Yerkalo à construire devant leur maison leur four à encens et à offrir l’encens. Le premier et le treize de chaque mois, où ils brûlent l’encens publiquement, ils forçaient les familles catholiques à offrir l’encens comme les autres familles. S’ils ne le faisaient pas, s’ensuivaient les amendes et les vexations, etc. Les familles catholiques durent envoyer leurs enfants (un moment, il devait y en avoir dix-sept) comme bonzes à la lamaserie. Les lamas ont tous des jeunes garçons comme apprentis lamas et ont avec eux des relations immorales. L’ex-lama qui vivait avec nous à Tsechung, un jour que je lui demandais des renseignements sur la vie des lamas, insista: ‘Je t’assure, Père, qu’il n’y en a pas un qui ne couche avec ces garçons’.

Ces choses fendaient le cœur au Père Tornay, et il disait: ‘Plutôt la mort que de laisser la chrétienté dans cet état-là’. Déjà au début de son séjour à Yerkalo, lorsque nous eûmes des difficultés à propos des champs que Ajiong-Hala revendiquait et qu’il voyait venir les difficultés qu’on lui suscitait pour qu’il s’en aille, il me dit à plusieurs reprises: ‘Mon âme à Dieu, ma carcasse aux lamas, mais partir, je ne pars pas’.

c) Le Serviteur de Dieu quitte la Mission de Yerkalo, contraint de céder à la violence physique.

36) Pouvant compter sur un ensemble de preuves de premier ordre, avec des témoins oculaires pour toutes les diverses phases du martyre, tant formel que matériel, la reconstruction des événements en devient extrêmement facilitée et ceux-ci se déroulent clairement sous nos yeux. Ainsi, en accomplissant sur le plan de la connaissance des faits qui sont reliés à l’expulsion du Serviteur de Dieu de Yerkalo – pour tout ce que sa présence signifiait aux yeux des lamas dans le domaine religieux – nous sommes informés par la déposition du Chanoine Cyrille Lattion des événements tels que:

- La conjuration des lamas avait pour but de faire en sorte qu’après la mort du Père Burdin aucun missionnaire ne revint à Yerkalo;

- La fermeté du Serviteur de Dieu, face aux persécuteurs et sa détermination de ne vouloir obéir qu’aux seuls ordres de Mgr Valentin, son évêque;

- La claire déclaration des lamas selon lesquels, au Thibet, il n’y avait place que pour leur seule religion;

- Le recours à la violence physique de la part des lamas et, comme conséquence, l’expulsion du missionnaire catholique;

- Les accusations des lamas étaient dirigées contre la mission catholique en tant que telle et non seulement contre le Serviteur de Dieu;

- Il ressort enfin que ce dernier a observé à la lettre les ordres qui lui avaient été donnés par Mgr Valentin.

Quoi qu’il en soit, dans son ensemble l’importante déposition du 1er témoin au Procès Ordinaire est conçue de la sorte:

« Lors de leur voyage à Batang, au mois de mai 1945, les Pères Lovey et Tornay interceptent un télégramme émanant de Gun-Akhio, chef de la lamaserie de Sogun et chef temporel de la région, avisant de Lhassa les lamas de Karmda de s’opposer à tout retour de missionnaire à Yerkalo. La persécution continue pendant plusieurs mois. Maurice Tornay a répondu aux lamas: ‘J’y suis, j’y reste’. ‘J’ai été nommé par Monseigneur, je ne partirai que sur son ordre’. Ceci, je le sais par des lettres de Maurice Tornay, par Maurice Tornay lui-même qui me l’a raconté l’année suivante, et par le chanoine Lovey, et encore par le domestique de Maurice Tornay, Dominique ou Doci.

Au mois de novembre 1945, les lamas déclaraient à Yerkalo que le missionnaire catholique devait forcément quitter la région, parce qu’il ne devait y avoir qu’une seule religion au Thibet. Le gouverneur de Chamdo continue son appui aux missionnaires, verbalement du moins, mais Gun-Akhio continue ses intrigues. Dans le courant du mois de janvier 1946, les lamas reviennent à plusieurs reprises à la charge pour faire partir le missionnaire. Il y eut même un ordre falsifié, soi-disant venant de l’autorité de Chamdo. Enfin le 25 janvier au soir, les lamas envahissent la résidence, et sur le refus de Maurice Tornay de s’en aller, commencent à la piller. Maurice Tornay a dit qu’il s’inclinait devant la force. Il confia les avoirs de la mission, malles préparées d’avance, à des chrétiens, mit lui-même les scellés sur la résidence, et remet les clés. Il partit le 26. Il laissa les biens sur place, posa les scellés pour affirmer les droits de la mission, alors que Gun-Akhio aurait voulu qu’il emportât tout. Gun-Akhio lui donna une certaine somme d’argent et le fit accompagner par les soldats juqu’à Pamé.

Des lettres reçues à ce moment-là, l’on voyait que Maurice Tornay était désolé, mais supportait très chrétiennement l’épreuve. Sans doute les lamas ont intrigué contre Maurice Tornay en haut lieu à Lhassa. J’ai même appris par une lettre de Mgr Valentin, qu’ils avaient essayé et peut-être réussi à influencer le représentant de l’Angleterre à Lhassa. La grande partie des accusations étaient dirigées contre la mission catholique en général, et pas seulement contre Maurice Tornay. Ces accusations n’étaient que de pures calomnies. Le chanoine Tornay a quitté provisoirement Yerkalo, cédant à la force. Mgr Valentin lui avait écrit: ‘Vous ne céderez qu’à la force’. Il a suivi cet ordre jusqu’au bout.

Les chrétiens de Yerkalo tenaient à le garder. A mon avis, puisque Maurice Tornay avait reçu l’ordre de Mgr Valentin de tenir jusqu’au bout, il ne pouvait agir autrement qu’il n’a fait ».

Ils sont aussi très utiles les renseignements fournis par Frère Louis Duc, qui les tenait directement du Serviteur de Dieu. Le témoin nous donne de nouvelles preuves de la violence des lamas, à laquelle le Serviteur de Dieu s’efforça de s’opposer de son mieux, poussant son courage, après son expulsion, jusqu’à entreprendre une tentative de retour laquelle, cependant, fut immédiatement arrêtée par la force. Il affirme, en effet, dans sa déposition comme 7ème témoin au Procès Ordinaire:

« Un fait qui me fut raconté par lui-même: Un jour, quelques lamas vinrent lui intimer l’ordre de partir, et braquèrent contre lui leurs fusils. Le Père alluma sa pipe et leur dit: ‘Quand vous serez fatigués de tenir vos fusils, vous pouvez vous asseoir et discuter’. Et c’est ce jour-là qu’il dit encore qu’il ne partirait qu’attaché sur un mulet. ‘Je suis ici placé par Monseigneur de Tatsien-lou, et je ne partirai que sur son ordre’. Je me souviens encore de la salle où nous étions, lorsque le Père Tornay nous raconta cette histoire. Plus tard les lamas revinrent au nombre d’au moins une vingtaine. Les uns braquèrent leurs fusils sur le Père, les autres commencèrent à piller la mission, et menacèrent de piller les chrétiens. Devant la menace du pillage de sa chrétienté, le Père se résolut à partir. Le Père Tornay nous a encore dit, et j’étais présent, que, sur les assurances d’un chef, il avait essayé de retourner à Yerkalo. Mais quelqu’un le devança en route et avertit les lamas. Ceux-ci l’arrêtèrent à quelque vingt minutes de sa résidence, et alors qu’il était fourbu d’une journée de marche forcée, ils le reconduisirent cette nuit même jusqu’à la frontière ».

Le chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire, a bien voulu clarifier que:

« Il n’a pas abandonné la mission qui lui avait été confiée. Il en a été expulsé; Mgr Valentin lui avait dit de ne pas céder au chantage, mais il lui avait dit cependant de céder à la violence. Il me semble qu’il a montré un courage et une constance d’âme héroïques. Tous les confrères étions dans l’admiration de son courage en ces circonstances- là ».

Tant de courage découlait chez le Serviteur de Dieu du fait de la menace qui pesait sur la foi catholique, et du fait que – ce sont les paroles du chanoine Lovey – « les lamas voulaient détruire la chrétienté de Yerkalo ».

L’effet qu’eut sur les chrétiens l’expulsion de leur pasteur est rapporté comme suit par le chanoine Pierre-Marie Melly, 8ème témoin au Procès Ordinaire:

« Les chrétiens de Yerkalo ont pleuré à son départ, parce qu’ils se sentaient livrés sans protection aux lamas. Personnellement, je crois que rares sont les missionnaires qui auraient résisté aussi longtemps que lui à Yerkalo ».

d) Gun-Akhio, principal persécuteur du Serviteur de Dieu

37) Gun-Akhio, chef de la lamaserie de Sogun et titulaire du pouvoir temporel sur la région, fut celui qui nourrissait la haine la plus féroce contre Maurice Tornay, au point que s’appuyant sur son pouvoir, il en provoqua d’abord l’expulsion et ensuite l’assassinat. M. Robert Chappelet, qui l’a très bien connu, le décrit comme un type faux et abject, dans sa déposition comme 4ème témoin au Procès Ordinaire:

« L’opposition des lamas, à mon avis, avait pour cause la vie chrétienne que les Pères Burdin et Tornay réinfusaient à la chrétienté de Yerkalo, qui était mourante du temps du Père Nussbaum. J’ai bien connu Gun-Akhio. C’est lui qui m’a reçu lorsque je suis allé à la lamaserie de Sogun. C’était le type faux et dévergondé. C’est lui, entre autres, que Maurice Tornay accusait de corrompre les jeunes gens de Yerkalo (relations sodomitiques). Même après l’expulsion du Père Tornay, il est venu à Pamé, pour essayer de lui faire croire qu’il l’aidait à rentrer. Lorsque le Père Tornay essaya de retourner à Yerkalo, c’est Gun-Akhio qui prit des attitudes de protecteur et qui reconduisit le Père Tornay à la frontière. Mais c’était lui le principal instigateur de toute l’affaire à Yerkalo, et il intriguait aussi à Lhassa. Je ne saurais dire si la manière d’agir de Maurice Tornay a toujours été prudente. Quand on connaît son caractère, il est possible d’en douter. Je ne crois pas qu’il ait donné des prétextes personnels à la haine ».

La haine contre les missionnaires parvint à déchaîner chez Gun-Akhio des instincts féroces, contre lesquels – comme on peut bien l’imaginer – le Serviteur de Dieu ne put pas faire grand’chose, sinon défendre jusqu’aux limites du possible, les intérêts des catholiques, aidé en cela par le fait que ni la franchise ni la ténacité ne lui faisaient défaut. Le chanoine Pierre-Marie Melly, 8eme témoin au Procès Ordinaire, affirme:

« Quant au lama Gun-Akhio: c’est un brigand et un traître. En tant que sous-préfet de la région, il entretenait la haine contre les missionnaires. Dans les contacts que j’ai eux avec lui, je lisais dans ses yeux que, s’il l’avait pu, il nous aurait mangés tout crus. Il ne pouvait cependant rien faire contre nous à ce moment-là (avant la guerre de 1939). Les relations du missionnaire avec lui étaient celles de l’inférieur envers le chef du pays. Mais le Père Tornay ne devait pas se faire de doutes sur les intentions réelles du Gun-Akhio à son sujet. A juger d’après les précédents du Père Tornay, il a dû agir d’une façon louable et droite lors de son séjour à Yerkalo. Je ne pense pas qu’il ait donné prétexte à la haine, en dehors de sa droiture et de sa ténacité à défendre les intérêts catholiques à Yerkalo. Sa franchise sans périphrases a dû lui nuire, étant donné le caractère des orientaux d’agir toujours par périphrases et par intermédiaires ».

Une preuve évidente que l’intention foncière de Gun-Akhio était d’extirper la foi chrétienne, en dressant par tous les moyens des obstacles à l’action missionnaire, date de ce fameux télégramme que nous avons vu citer par le 1er témoin dans la note 20. Il s’agit d’un télégramme qu’interceptèrent les Pères Lovey et Tornay alors que ce dernier était sur le point de prendre possession du poste missionnaire de Yerkalo. A ce sujet, le chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire, affirme:

« Le télégramme que nous interceptâmes à Batang, montre du reste clairement les intentions de Gun-Akhio. Quand nous étions allés à Batang, nous apprîmes par le postier qui était un ami de la mission, qu’un télégramme était arrivé de Lhassa, de fort grande importance, pour notre mission de Yerkalo. Nous envoyâmes un chrétien, qui rejoignit le porteur de la poste de Yerkalo en chemin et obtint le télégramme. Il émanait de Gun-Akhio et disait que lui, Gun-Akhio, ferait des démarches auprès des différents gouvernements pour qu’aucun missionnaire ne soit envoyé à Yerkalo pour remplacer celui qui était mort, ou plutôt pour faire retirer le missionnaire qui s’y trouvait ».

Le chanoine Lovey prouve encore plus directement la responsabilité de Gun-Akhio dans l’expulsion du Serviteur de Dieu, par cette autre déclaration:

« Le Père Tornay, mon compatriote et confrère, curé de Yerkalo depuis juin 1945, vient d’être chassé de son poste par l’intervention d’une trentaine de lamas de la lamaserie de Karmda, armés de fusils et ce avec la complicité expresse, mieux, avec le commandement certain du chef du district de Yentsing, le Lama-chef Akhio. La preuve de la responsabilité d’Akhio dans l’expulsion du Père Tornay et dans la spoliation des terres, maisons, écoles et chapelles de la Mission qui en est la conséquence, la voici: Le Père Tornay, sommé à plusieurs reprises de livrer à la lamaserie de Karmda les biens meubles et immeubles de la Mission et de s’en aller, recourut au chef local Akhio lui disant qu’il était à Yerkalo par ordre de son évêque et qu’il ne pouvait quitter ce poste que sur ordre de son évêque. ‘Partir, tu dois partir, lui répondit Akhio, car je ne veux pas qu’il y ait d’étrangers ni de chrétiens dans mon fief ».

La description que le Père Lovey nous donne de Gun-Akhio est particulièrement crue; en effet, il le définit:

« Une espèce de potentat oriental, de tyran despotique et cruel, maniant mieux la « schlague » que n’importe quel agent de la Gestapo; c’est un dictateur absolu, s’il en fût, laissant loin derrière soi les Mussolini, les Hitler et les Staline. Sa volonté est la loi de l’Etat ».

A un tel despote, ce que les témoins affirment d’une manière concordante, c’est que:

« Le Père Tornay n’a pas donné prétexte à la haine des lamas, à part de faire son devoir de missionnaire catholique ».

B) Le persécuteur a donné la mort au Serviteur de Dieu ‘en haine de la foi’.

On veut maintenant démontrer encore plus clairement que Gun-Akhio et ses lamas haïssaient la foi catholique et que cela seul fut le vrai mobile de leur persécution. De fait, nulle autre cause, que les témoins ont aussi soupesée et vérifiée, n’aurait comporté le déchaînement d’une telle haine. Une preuve ultérieure consiste dans le fait qu’ils ne se contentèrent pas de priver la communauté catholique de Yerkalo de son pasteur, mais, une fois qu’ils se furent débarrassés de lui, ils continuèrent leur persécution contre le troupeau. M. Robert Chappelet, 4ème témoin au Procès Ordinaire, affirme:

« L’attitude de Gun-Akhio était la haine envers la foi catholique. La conjuration ne revêtait pas un caractère politique, elle n’avait pas un caractère de libération nationale, non plus. Ce n’était pas non plus le désir des biens de la mission catholique. La mission était pauvre. La mission rapportait davantage aux lamas en contributions, amendes, cadeaux que ne leur auraient rapporté les biens, si les lamas avaient voulu les prendre. Le christianisme constitue aussi pour les lamas une menace au point de vue social. La mission de Yerkalo, si petite fût- elle, était la seule manifestation tangible de cette menace au Thibet. Les chrétiens payaient bien plus que leur tribut, et il n’y avait pas de révolte du missionnaire contre l’autorité des lamas. Les Thibétains ne sont pas xénophobes dans la région de Yerkalo. Les Européens qui y voyagent y sont bien reçus. Gun-Akhio et les autres prétextaient contre le Père Tornay qu’il était Suisse, alors que les précédents étaient Français, mais ce n’était qu’un simple prétexte. Ils étaient des tyrans persécuteurs des chrétiens, ce qui va aussi avec la défense de leur hégémonie matérielle et spirituelle. Les lamas voulaient s’en débarrasser, parce que le Père Tornay était trop tenace et ne voulait pas abandonner les chrétiens ».

Le chanoine Pierre-Marie Melly démontre aussi qu’aucun autre motif, excepté la haine contre la religion, aurait pu revêtir une telle importance pour les lamas; de fait, il a déposé ainsi en tant que 8ème témoin au Procès Ordinaire:

« Le premier (motif du meurtre), le plus fondamental, mais le moins avoué, est la haine de la religion qui leur fait perdre leur influence et leur intérêt matériel. Le caractère politique est une question secondaire. Je ne crois pas qu’ils aient recherché une libération nationale. Le pays était du reste indépendant. Le désir du butin n’a pas été déterminant, puisque le butin a été promis aux assassins. »

Le Chanoine Pierre-Marie Melly ajoute que la haine de la religion catholique: « existe, plus ou moins avouée, chez tous les lamas ».

Voici ce qu’écrivait le Chanoine Angelin Lovey au Prévôt du Grand-Saint-Bernard, Mgr Nestor Adam, le 30 juillet 1946:

« Pour vous, Monseigneur, sachez bien et tenez-le pour certain que, dans toute cette affaire, la Mission de Yerkalo est victime de la rapacité et du fanatisme des lamas. Ils ne veulent pas d’étrangers, encore moins de missionnaires et ne tolèrent pas que lui ou ses chrétiens respirent l’air du pays des dieux ».

Lorsqu’on a demandé à Mgr Valentin si le motif principal et déterminant de la persécution fut essentiellement la haine du christianisme, il a répondu ainsi au Procès Rogatoire de Montauban:

« Il me semble que oui et que le motif principal fut la haine du christianisme, bien qu’ils ne l’aient jamais avoué ».

A l’évêque du diocèse de Kangting, celui donc du territoire où se trouvent les Marches Thibétaines, il a été demandé si la décision de chasser le Père Tornay de Yerkalo provenait également du même motif et il a répondu ainsi:

« Oui, pour supprimer la religion, il fallait d’abord supprimer le chef. Après le départ du chanoine Tornay, ils ont interdit les assemblées religieuses, puis ils ont eux-mêmes fait des cérémonies superstitieuses

dans l’église ».

39) Me référant à cette dernière déclaration faite par Mgr Valentin, les tables des procès mettent en évidence comment les lamas et Gun-Akhio, leur chef, ne se tinrent pas tranquilles une fois atteint le but de se débarrasser du Serviteur de Dieu, mais au contraire, démontrant que leur haine portait contre la religion catholique en tant que telle, et non seulement contre la personne de Maurice Tornay, ils se mirent à persécuter la communauté catholique, désormais privée de son chef, avec une violence insupportable et de la manière la plus odieuse pour leurs sentiments, dans le but de les amener à l’apostasie.

Les preuves qui à ce sujet ont été apportées par le chanoine Angelin Lovey sont à considérer comme ayant une valeur probative extrême, du fait que lui aussi, dans un autre village des Marches Thibétaines – Tsechung – il partageait le sort de son ami d’enfance et confrère bien-aimé, le Serviteur de Dieu. Le destin fut semblable pour les deux durant ces années de graves souffrances physiques et morales, à cette différence près, qu’au chanoine Lovey il ne fut pas donné de conquérir la palme du martyre.

Ceci établi, pour une démonstration ultérieure et définitive d’un témoignage qu’on ne peut omettre ad effectum de quo agitur, c’est-à-dire dans le but poursuivi, nous insérons avant tout le texte de la lettre suivante, qu’il écrivit au chanoine Melly, le 19 avril 1947, une année après que Maurice Tornay avait été chassé de Yerkalo et deux ans avant son martyre:

« J’attends M. Tornay qui a promis de venir peu après Pâques et de continuer avec moi sur Siao-Weisi et Weisi. Pauvre Yerkalo. Le Vendredi Saint après-midi, à l’heure de la mort de Notre Sauveur, nous arrive, de Pamé, un messager envoyé par M. Tornay, pour nous avertir que la situation est quasi désespérée. Les lamas de Karmda, d’accord avec le lama administrateur Akhio, ont enfin pris possession de la résidence et de l’église qu’ils ont profanée. Les lamas se sont assis sur l’autel par dérision, et brûlent maintenant l’encens aux idoles, sur le toit de l’église. Les chrétiens furent sommés de signer un papier par lequel ils s’engagent à obéir à tous les ordres que les lamas leur donneront, à ne plus entretenir de relations avec le Père exilé à Pamé. Tous ont signé, sauf le domestique du Père et le catéchiste Loukas, neveu de feu le Père Hiong. On avait donné le choix entre l’exil volontaire ou la signature du papier, persuadé qu’on était que tous signeraient. Aussi la résistance de Loukas irrita les lamas, qui le firent attacher et défendirent de lui rien donner tant qu’il n’aurait pas capitulé.

Loukas, cependant, suppliait qu’on le laissât partir pour l’exil, conformément au choix qu’il avait fait, ou bien qu’on lui fît la grâce de le tuer. Les lamas savent trop bien que les martyrs de 1905 ne leur ont pas porté bonheur, pour qu’ils aient envie de recommencer. Non. Ils veulent la mort de l’âme et la ruine spirituelle complète de la chrétienté de Yerkalo.

Devant les larmes et les supplications des autres chrétiens, Loukas signe à son tour. Pour punition de sa résistance, on le condamne à construire à ses frais un tonq-keur, c’est-à-dire un moulin à prières actionné par l’eau. Loukas s’y refuse; d’ailleurs, les frais dépasseraient de beaucoup ses possibilités. Nouvelles protestations de tous les vaincus devant leurs vainqueurs qui, par une indulgence vraiment magnifique, se contentent de cent roupies. Là-dessus, on ordonne à toutes les familles chrétiennes de devoir construire, sur le toit de leurs maisons, le sonq-thao, c’est-à-dire le four pour brûler l’encens. Dans vingt jours, il faut que tout soit prêt pour l’apostasie et l’inauguration du culte païen (…). Pauvre Yerkalo. Yerkalo, pour qui tant de prêtres et de chrétiens ont donné leur vie, pour qui tant de missionnaires – une vingtaine – ont travaillé, sué, souffert, exposé leur vie, pour qui la Mission enfin a tant dépensé, jusqu’à reconstruire, deux ou trois fois, résidence, chapelle et écoles ruinées par les persécutions successives. Et tous les terrains. Humainement, nous sommes abandonnés et sans ressources; tout le monde nous lâche ».

Dans le témoignage rendu comme 5ème témoin au Procès Ordinaire, le chanoine Angelin Lovey apporte aussi des détails très intéressants, montrant combien les lamas haïssent notre religion; en effet, parmi les insupportables vexations auxquelles ils soumirent la communauté catholique, il rappelle:

« Quand les chrétiens mouraient, après le départ du Père, les chrétiens ne pouvaient pas les enterrer au cimetière catholique. Le premier ordre fut qu’ils les jetassent au fleuve. Sur les instances des chrétiens, on obtint enfin de ne pas les jeter au fleuve, et de ne pas les brûler, mais de les enterrer dans un terrain en dehors du cimetière. Lorsqu’un chrétien tombait malade, les lamas exigèrent qu’on les appelât, pour qu’ils fissent auprès du malade les mêmes cérémonies qu’ils faisaient auprès des malades qui étaient leurs adeptes ».

La réaction de la communauté catholique à une si féroce persécution, nous la trouvons dans le passage suivant de la lettre que le chanoine Lovey écrivit, en date du 25 février 1948, au Prévôt, Mgr Adam:

« Nous espérons que la Sainte Vierge, Patronne de Yerkalo et Reine de la Chine et du Thibet, leur donnera un fameux démenti et ce, avant qu’il ne soit trop tard. Car, si plusieurs chrétiens ont eu la faiblesse d’apostasier extérieurement et de brûler l’encens sous la menace des peines les plus sévères, la plupart d’entre eux ont conservé la foi et vouent une haine implacable à ces suppôts de Satan, qui ont chassé leur Pasteur et leur Père. En attendant, les chrétiens sincères prient en secret avec plus de ferveur qu’ils n’en mettaient aux jours tranquilles de jadis ».

II – LE MARTYRE FORMEL DE LA PART DE LA VICTIME

a) Chassé de Yerkalo, le Serviteur de Dieu s’arrête tout près des limites de son territoire

40) Après avoir été contraint de céder à la violence des lamas, le Serviteur de Dieu quitta Yerkalo – comme nous le savons déjà – mais il ne s’en éloigna pas beaucoup, préoccupé qu’il était du sort de la communauté qu’il avait laissée. En effet, il s’arrêta à Pamé, petit village peu distant de Yerkalo (…); de là, il était plus facile de connaître les nouvelles et d’envoyer quelques mots d’encouragement à ce groupe

de fidèles dont il connaissait trop bien les dangers qu’ils auraient courus au point de vue religieux. Comme première source d’information, on insère ici la déposition suivante du chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire:

« Après avoir été chassé de Yerkalo, le 26 janvier 1946, le Père Tornay réside à Pamé. Le 6 mai (en réalité, le 8 mai ), sur l’invitation du gouverneur de Chamdo, il repart pour Yerkalo. Il est arrêté à Pétine par Gun-Akhio et les lamas de Karmda qui le reconduisent le soir même à Pamé. Il reste dans ce petit village jusqu’au mois de mai 1947, date à laquelle il descend à Weisi. Mgr Valentin lui avait dit de s’écarter de Pamé. Tornay passe l’été à Weisi. Il remonte au mois de septembre à Atuntze, et reste en relations avec les chrétiens de Yerkalo, qui y passent pour le commerce du sel qu’ils échangent en Chine contre des céréales ».

L’année et un peu plus que le Serviteur de Dieu passa à Pamé, fut pour lui une période de souffrances fort imaginables, en raison de la solitude dans laquelle il vint à se trouver – il n’y avait là qu’une seule famille catholique – et en raison de la peine qu’il éprouvait pour la communauté qu’il avait laissée. Ce qui le consolait ce n’était pas tant de se savoir entouré de l’admiration des Supérieurs et des confrères, mais plutôt le vif espoir qui l’animait d’un retour possible à Yerkalo. Sur ce point, M. Robert Chappelet, 4ème témoin au Procès Ordinaire, nous apporte les précisions suivantes:

« Le Serviteur de Dieu n’a pas quitté la mission de son propre gré, mais il a été expulsé. Il a essayé d’y retourner, mais il a été expulsé violemment une deuxième fois. Son retour a été une action exemplaire. Après son expulsion, il est resté une année à Pamé, à la frontière de sa paroisse de Yerkalo, pour rester en contact avec ses chrétiens. Ce fut une année extrêmement dure pour lui: il me l’a dit. Il a vécu dans l’appartement où on avait saisi le Père Nussbaum pour le tuer. Il n’y avait qu’une seule famille chrétienne au village, et le Père Tornay devait y rester, bien que ce fût la famille d’un ivrogne. Les Supérieurs et les Confrères étaient en admiration devant le Père Tornay.

Dans une mission, on disait le Chemin de Croix tous les dimanches, on en avait fait le vœu, jusqu’à ce que le Père Tornay puisse retourner à Yerkalo. On l’a fait jusqu’au moment où les communistes occupèrent la station. Humainement, le chanoine Tornay a fait tout ce qu’il pouvait faire pour sa mission. Il avait l’approbation complète de Mgr Valentin. Après Yerkalo, le Père Tornay est resté à Pamé. Il en est parti pour son voyage de Chine, et il a ensuite été nommé à Atuntze, le poste le plus proche de Yerkalo. Il a fait beaucoup de médecine à Atuntze. C’est un poste très dur, poste frontière avec garnison ».

Sur la tentative courageuse faite par le Serviteur de Dieu de reprendre la tête de sa communauté, le chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire, fait la reconstruction suivante:

« A Tsechung, des chrétiens de Yerkalo, ou peut-être déjà à Weisi, lui dirent qu’il aurait maintenant des chances de pouvoir rentrer à Yerkalo. Le Père Tornay est venu me demander mon avis, il a communiqué ce qu’il pensait au Père Goré, puis il partit à marches forcées sur Yerkalo. Cependant des estafettes le prévinrent, et quand il arriva à Pétine, en face de Yerkalo, le Père Tornay fut arrêté par les lamas qui lui enjoignirent de repartir de suite. Gun-Akhio lui donna même des montures neuves, puisque les siennes étaient fourbues et prenant des allures de protecteur, il le raccompagna jusqu’à la frontière, je crois jusqu’à Pouyongong. Le Père Tornay resta alors assez longtemps à Pamé. Il y fut environ une année dans la seule famille chrétienne de l’endroit ».

Mgr Pierre Valentin, évêque de Kangting, suivait les traverses qu’endurait le Serviteur de Dieu, ainsi qu’il ressort de ses paroles significatives, écrites le 15 août 1948:

« Monsieur Tornay, toujours courageux, a repris le chemin des Marches yunnanaises et est venu s’établir dans le marché d’Atuntze, à la portée de ses ouailles ».

b) Le comportement du Serviteur de Dieu à Yerkalo

41) Sollicités avec raison par l’organe informatif, les témoins entendus au siège du Procès, sur un argument d’une telle importance du point de vue de la preuve du martyre, se sont montrés concordants à soutenir que Maurice Tornay n’a rien fait pour mériter la haine de Gun-Akhio et des lamas. Certes à Yerkalo, comme c’était son devoir précis, il accomplissait avec grande application le devoir qui lui était confié; il défendait, c’est vrai, la survivance de sa communauté, mais il n’en résulte pas qu’il ait jamais soulevé une question étrangère à son champ religieux. Parmi les preuves de ce que nous venons de dire à l’instant, il faut mentionner en premier lieu les paroles suivantes du chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire:

« Je n’ai rien entendu en quoi l’attitude de Maurice Tornay aurait manqué de prudence envers Gun-Akhio. Au contraire, il a cherché à entrer dans les bonnes grâces de Gun-Akhio par des cadeaux, etc. La haine des lamas était préexistante à l’arrivée de M. Tornay à Yerkalo ».

Certes, le Serviteur de Dieu n’était pas du genre de missionnaire qui se laisse impressionner par les menaces des puissants, si bien que, tant qu’on n’a pas usé de la force physique contre lui, il lutta pour les justes droits de la mission et, parmi ceux-ci, il donnait la priorité à la conservation des terrains sur lesquels était érigée la station missionnaire, parce que c’était là la principale source de soutien de sa communauté. Sur ce point, le Père Francis Goré, 6ème témoin au Procès Ordinaire, affirme:

« Le Père Tornay ne demandait qu’à avoir de bonnes relations avec les lamas, mais ce sont eux qui, dès le début, commencèrent les tracasseries. Le Père Tornay resta intransigeant sur la question des terrains, parce qu’il voyait que céder, c’était signer la fin de la mission. Je ne connais pas d’accusations qu’on ait portées contre M. Tornay. Le Père Tornay a été expulsé de sa mission. Il y a montré une grande énergie, et il a obéi aux ordres qu’il avait reçus de tenir jusqu’au bout. Nous avons trouvé que dans ces circonstances il avait rempli tout son devoir et plus que son devoir ».

42) Que le Serviteur de Dieu eût un devoir bien précis à remplir et qu’il y fit front avec une application indéfectible, voilà une réalité incontestable, si bien qu’aux lamas qui lui braquaient leur fusil pour l’amener à abandonner Yerkalo, il répondit: « Je suis placé ici par Monseigneur de Tasienlou, et je ne partirai que sur son ordre ».

La confirmation que le Serviteur de Dieu obéissait à des ordres précis de son évêque, nous est fournie par lui-même, Mgr Valentin, qui, à la demande s’il approuvait la ténacité avec laquelle Maurice s’opposait aux lamas, répondit ainsi:

« Oui, je lui avait dit de tenir jusqu’au bout. Dans toutes les lettres que je lui ai écrites, je lui ai donné les directives de tenir bon ».

Dans une autre déclaration, Mgr Valentin a ensuite ajouté ceci:

« Il est exact que j’ai donné l’ordre au Père Tornay de tenir jusqu’au bout et de ne céder qu’à la force. J’ai été parfaitement compris et obéi. Je dois ajouter que le Père Tornay me tenait régulièrement au courant du développement des événements par des courriers parfois quotidiens ».

c) Projets subséquents du Serviteur de Dieu

43) Avec l’écoulement du temps, l’exil que le Serviteur de Dieu était en train de vivre soit à Pamé, soit à Atuntze, devenait de plus en plus insupportable; de fait, il ne résistait pas à l’impression d’avoir abandonné sa communauté de Yerkalo, ni au fait de devoir continuer à en demeurer éloigné, ni à l’inaction forcée. Comme c’était dans la nature de son caractère intrépide et combattif – lequel s’enflamma encore quand il voyait que ses droits légitimes étaient piétinés – Maurice Tornay

sentait qu’il devait cependant faire quelque chose et pour cela il conçut et fit tout pour mettre en œuvre un dessein très ardu et risqué: se rendre à Lhassa pour exposer ses raisons aux plus hautes autorités tibétaines, celles qui seules auraient pu le réintégrer dans son office de pasteur de Yerkalo.

En effet, il savait fort bien que Gun-Akhio et les lamas de la région ne pourraient pas se soustraire à l’obéissance aux ordres provenant de la capitale; cependant, il connaissait aussi les conséquences qui découleraient pour sa propre personne d’une rétorsion plus que probable.

Ayant exposé ce plan à ses Supérieurs directs, on peut dire qu’il reçut un timide appui de la part des uns et une perplexité manifeste, avec une claire invitation à laisser choir un plan si risqué pour sa vie, de la part des autres, mais sans un ordre explicite de ne pas partir – comme nous le verrons – ce qui aurait été l’unique obstacle capable de lui faire renoncer à son projet. Par contre, furent déterminants l’appui manifeste et l’aide financière qu’il reçut de l’Internonce en Chine, Mgr Riberi, rencontré à Nankin vers la fin de 1947 ou début de 1948.

44) Comme d’habitude, les tables des procès décrivent d’une façon fort circonstanciée les diverses étapes de la vie du Serviteur de Dieu, aussi en ce qui regarde les événements que nous venons juste de rapporter; de la déposition du chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire, nous recueillons la très exacte reconstruction que voici:

« Les lamas continuaient à le menacer et l’évêque conseilla au Père Tornay de venir à Atuntze, où il pourrait continuer à voir ses Yerkalobas, qui y venaient facilement à cause de leur commerce. Il y répara la station. Vers Noël 1947, Mgr Derouineau envoya une circulaire au R. P. Goré pour annoncer que Mgr Riberi devait venir à Kunming pour l’installer comme archevêque. Il invitait quelqu’un de la mission à venir expliquer l’état de la mission. Le Père Goré transmit cette invitation au Père Tornay, qui se rendit à Kunming, mais ne put rencontrer Mgr Riberi qui n’était pas venu. Mgr Derouineau envoya le Père Tornay comme délégué du Yunnan à un congrès d’action catholique à Shanghai et Nanking. A Nanking, il rencontra Mgr Riberi, M. de Torrenté, ministre de Suisse en Chine, l’ambassadeur de France, et aussi une mission thibétaine.

Il revint au Yunnan, puis en mission ramenant surtout des remèdes pour la mission, mais guère de succès du point de vue diplomatique. En chemin, entre Tali et Weisi, il rencontra M. Lattion, qui était en route pour l’Europe, et c’est là que M. Tornay lui demanda la permission de se rendre à Lhassa. Mgr Riberi l’avait positivement encouragé à se rendre à Lhassa, tout en le remettant à ses supérieurs pour obtenir une permission. Il lui donna même 200 $ USA pour les frais du voyage. M. Lattion ne crut pas devoir s’opposer. Il lui dit cependant qu’il lui permettait, à condition que le Père Goré ne s’y opposât pas formellement. Le Père Goré considérait ce voyage comme impossible et ne voulait même pas croire à une volonté réelle de la part du Père Tornay quant à ce voyage.

Rentré à Atuntze, le P. Tornay prépara soigneusement son voyage, et au mois de juillet de l’année suivante, il avait enfin trouvé une caravane qui consentit à le prendre avec elle. Fin mai ou début de juin avant son départ, le chanoine Tornay, auprès duquel j’insistai à plusieurs reprises, et qui m’avait répondu qu’il décrocherait bien la permission du Père Goré, lui écrivit enfin une lettre. Cette lettre commençait solennellement, en latin, par la formule de notre profession religieuse: Manibus iuntis (…), elle continuait en français, en badinant pour demander la permission, reprenant les objections du Père Goré. Il lui disait qu’il n’avait pas de raisons de refuser la permission, parce que lui, Père Tornay, ne partirait peut-être pas; partirait-il, qu’il serait arrêté avant le Mékong; passerait-il le fleuve qu’il serait arrêté par la douane (…) etc. Le Père Goré, un peu piqué par le ton badin de la lettre, et du retard considérable, que M. Tornay mit à demander formellement l’autorisation, ne répondit pas par une lettre adressée directement au Père Tornay, mais dans le journal qu’il rédigeait à la fin du mois, il inséra la demande du Père Tornay, et ajouta que le Père Tornay était citoyen d’un pays libre, et membre d’une congrégation exempte, et que, par conséquent, il laissait à d’autres le soin d’éclairer sa lanterne. Comme cela ne constituait pas une interdiction, M. Tornay, fort de l’autorisation de Mgr Riberi et de celle conditionnelle de M. Lattion, se mit en route pour Lhassa. Personne d’entre nous n’envisageait qu’il serait tué, ni même le Père Tornay. On envisageait qu’il rencontrerait plusieurs difficultés, qu’il serait reconnu, puis conduit à la frontière ».

Après que le Serviteur de Dieu eût trouvé l’entier appui de Mgr Riberi, le chanoine Lattion, son supérieur direct, estima qu’il ne devait plus s’opposer à ce voyage, bien qu’il fût parfaitement conscient du grand risque qu’il courait, risque dont Maurice lui-même parlait très ouvertement, mais qu’il considérait comme de son devoir de courir. Quoiqu’il en soit, la déposition du chanoine Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire s’exprime ainsi;

« En 1947, au mois de décembre, le Père Goré l’avertit que Mgr Riberi doit venir à Kunming. Comme Mgr Riberi, empêché, ne peut réaliser son projet, M. Tornay ira le trouver à Shanghai et Nanking. Mgr Riberi estima qu’il était du devoir de Père Tornay de se rendre à Lhassa, et lui donna même deux cents dollars américains pour payer les frais du voyage. A cette occasion, M. Tornay essaya de voir également quelques représentants des puissances, entre autres M. de Torrenté représentant de la Suisse. Il obtint de bonnes paroles, et ce fut tout » (…)

Le Père Tornay songea de se rendre à Lhassa, la première fois durant son séjour à Pamé en 1946. Il me demanda la permission en me disant: ‘J’ai une chance sur dix mille d’aboutir, mais je crois que c’est mon devoir d’y aller quand même’. Je lui refusais la permission. En revenant de Nanking, il répara la résidence d’Atuntze (avril 1948-juillet 1949), et prépara son voyage à Lhassa. En revenant, il m’avait rencontré à Tien-oui. Nous avons passé la nuit blanche à nous raconter nos histoires. Le lendemain chacun de nous repartit de son côté. Comme il avait l’autorisation de Mgr Riberi, je ne crus pas pouvoir refuser la mienne. Il me la redemanda plus tard par écrit et je lui répondis: ‘Puisque vous avez l’autorisation de Mgr l’Internonce, je ne me crois pas autorisé à vous refuser la mienne, à la condition, cependant, que le Père Goré ne s’y oppose pas formellement’ (Le Père Goré était notre Vicaire général). Le Père Goré, interrogé au dernier moment, se dérobe en se remettant à la décision des Supérieurs réguliers du Père Tornay ».

Enfin, voici la très intéressante déclaration du chanoine Pierre-Marie Melly, 8ème témoin au Procès Ordinaire:

« Mgr Riberi, à Nanking, l’encouragea à se rendre à Lhassa et lui donna de l’argent pour l’aider en ce voyage. L’année passée à Hongkong, en 1952, Mgr Riberi a dit au Père Lattion: ‘Somme toute, c’est moi la cause de sa mort ».

d) Le Serviteur de Dieu était pleinement conscient du danger qu’il aurait couru

45) Avec cette autre série de preuves se clarifie, d’une manière que nous définirons de décisive, la disposition de Maurice Tornay d’accepter le martyre, pour sauver la foi de la communauté chrétienne de Yerkalo qui avait été confiée à sa sollicitude pastorale. Cela, lui le ressentait comme son devoir propre et absolu, au point de l’amener à accomplir la dernière possibilité qui lui restait – le recours aux autorités de Lhassa – même avec la conscience qu’il risquait de mettre en jeu sa propre vie. La démonstration pratique qu’il avait accompli lucidement ce choix nous provient de la déposition suivante du chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire:

« Il semble bien que le Père Tornay ait compris ce qui l’attendait: par exemple quand il a dit au douanier de Tchrayul qu’il refusait de partir, s’il n’était pas accompagné par lui-même; deuxièmement quand il a rencontré les envoyés qui voulaient le ramener à Yerkalo, et qui jurent qu’ils ne veulent pas du mal au Père; la troisième fois, quand Doci réussit à reprendre la mitraillette aux délégués; après cela il semble que M. Tornay ait été quelque peu rassuré, puisqu’il n’a pas pris la fuite là où il l’aurait pu. Il était désireux du martyre: je le sais pour avoir vécu assez longtemps avec lui. Avant de partir pour Lhassa, la veille du départ, il avait dit à son domestique que ce voyage n’était pas une partie de plaisir, et qu’il n’était pas sûr d’en revenir. D’autre part il avait écrit avant son départ déjà qu’il considérait comme son devoir de tenter cette dernière chance, ‘dussé-je y rester? ».

On ne peut pourtant pas reprocher au Serviteur de Dieu un excès de légèreté dans sa décision d’affronter le voyage à Lhassa; en effet, il y avait un précédent semblable – résolu avec succès – qui lui donnait quelque chance d’un heureux résultat. Ceci est un détail qui ressort de la déposition suivante de M. Robert Chappelet, 4ème témoin au Procès Ordinaire:

« M. Tornay était convaincu que c’était son devoir de se rendre à Lhassa, et, avec son tempérament et son enthousiasme, il serait arrivé à convaincre ses supérieurs. Il m’a dit lui-même: ‘N’y aurait-il qu’une chance sur dix mille, il faudrait quand même la tenter. Il y avait eu un précédent pour l’encourager: lorsqu’un colonel thibétain avait voulu exproprier la mission, le gouvernement de Lhassa, une fois atteint, avait donné raison à la mission. On a essayé par diverses fois d’atteindre le gouvernement thibétain, par lettres, ou par le représentant de l’Angleterre et celui de la Chine, mais jamais réponse n’était arrivée ».

La réalité foncière est que: le Père Tornay ne reculait pas devant ces difficultés et ces dangers, quand il s’agissait de ses chrétiens. Dans l’intime de son cœur le Serviteur de Dieu, comme il l’écrivit au Père Goré et au chanoine Lovey, nourrissait les dispositions suivantes: « Dieu soit béni, j’aurai bientôt une excellente occasion d’expier mes péchés.«

e) Le Serviteur de Dieu prépara son voyage avec entière circonspection

46) Dans ses préparatifs en vue de ce voyage à Lhassa qu’il réalisera entre juillet et août 1949, Maurice Tornay s’est montré très prudent, faisant en sorte que les lamas n’en sussent rien. Ce devait rester un secret entre lui et son aide qui devait l’accompagner, Dominique, plus connu sous son diminutif de Doci, mais il est probable que ce dernier, involontairement, en ait parlé avec quelqu’un, en sorte que le projet fût découvert – comme nous le verrons en parlant du martyre matériel – et les lamas se lancèrent sur ses traces. Le chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire, affirme:

« M. Tornay prépara son voyage avec l’aide des confrères, en réunissant les objets et cadeaux nécessaires. Il chercha une caravane, et fut accepté dans une caravane chrétienne. Les préparatifs furent faits avec prudence, et je ne crois pas qu’il se soit trahi. La veille de son départ son domestique eut peut-être une parole imprudente, en révélant à une famille d’Atuntze qu’ils allaient partir pour Lhassa. Est-ce cette famille qui les a trahis? D’autre part, il faut reconnaître qu’il est extrêmement difficile de préparer quelque chose absolument en secret dans un tel pays. Certaines personnes avaient peut-être percé l’intention du missionnaire. Il était d’ailleurs surveillé. La caravane avec laquelle il est parti avait déjà quitté le pays la veille, et lui-même est parti d’Atuntze vers le sud pour dérouter les soupçons ».

Avec sa particulière abondance de détails, le chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire, décrit ainsi les préparatifs du voyage:

« Le Père Tornay est parti le 10 juillet pour Lhassa, il avait pour but de plaider sa cause auprès du gouvernement qui avait été induit en erreur par les lamas. L’avis des supérieurs a déjà été mentionné. L’idée d’un voyage à Lhassa, il l’a conçue avant son voyage à Nanking, dès qu’il fut chassé de Yerkalo, et de plus en plus nettement, à mesure qu’il voyait que les tentatives qu’il faisait à droite et à gauche, auprès du gouverneur de Chamdo ou ailleurs n’aboutissaient à rien. Il a demandé à M. Lattion certaines choses pour le voyage, il en acheta certaines dans le pays. Il a gardé le secret parfaitement, personnellement. Il est possible que son domestique Doci ait laissé filtrer quelque chose. Nous-mêmes ne parlions qu’entre nous, sauf au dernier moment, lorsqu’il fallut pressentir des caravaniers. Les sœurs chinoises préparèrent une tente pour le Père Tornay. Elles savaient par Doci, que le Père se rendrait à Lhassa. La fille du gardien de la résidence d’Atuntze était la bonne amie de Doci. Doci lui a confié qu’ils partaient pour Lhassa, et elle a probablement gardé le secret de façon insuffisante. Deux jours avant le voyage, le Père Tornay acheta plusieurs charges de thé, et cela ne pouvait pas ne pas exciter une certaine admiration. En tout cas, les lamas l’apprirent assez tôt et tinrent conseil, ils décidèrent de faire tuer le Père Tornay. Ils apprirent le départ du Père Tornay quatre ou cinq jours après son départ. Le catéchiste Loukas de Yerkalo nous envoya une lettre à Tsechung, où il nous manifestait la conjuration des lamas pour tuer le Père Tornay. Mais c’était trop tard pour que nous puissions intervenir en quelque façon que ce fût ».

Le soin de Maurice de prendre toute précaution possible dans le but de passer inaperçu, lui-même le démontre dans la lettre suivante au chanoine Lovey:

« Je me déguiserai en thibétain, je m’adjoindrai à une caravane chrétienne; je ferai le muletier; le patron seul aura affaire aux gens de la douane. Qui est-ce qui s’occupera d’un lado (palfrenier), qui court après les mulets? Je me raserai, mettrai un peu de terre jaune sur les joues, parlerai chinois et ferai mine de ne pas comprendre quand on m’adressera la parole en thibétain: je passerai comme une lettre à la poste. Et puis, après tout, qu’est-ce que je risque? Si je suis découvert et qu’on me renvoie à la frontière, eh bien; je reviendrai à Atuntze d’où je serai parti ».

En définitive, le Serviteur de Dieu avait le pressentiment que quelque espoir de réussite, si faible fût-il, existait pour lui; c’est là une donnée que j’ai déjà relevée, mais sur laquelle je désire revenir avec la déposition suivante du chanoine Pierre-Marie Melly, 8ème témoin au Procès Ordinaire:

« Personnellement, je suis convaincu que le Père Tornay avait quelque chance d’aboutir à Lhassa. Le gouvernement thibétain tenait à sauver la face, à tenir compte des gouvernements étrangers. Si les lamas avaient été sûrs de l’insuccès du Père Tornay auprès de leur gouvernement, ils l’auraient laissé aller: leur position eût été d’autant plus forte ensuite. Il y a du reste un précédent qui me fait penser ainsi. En 1932, lorsque la région de Yerkalo devint thibétaine, les autorités locales voulurent chasser le missionnaire, mais le gouvernement de Lhassa, interrogé, leur dit de conserver provisoirement le statu quo. Le gouvernement de Lhassa n’était pas informé correctement de la situation de Yerkalo, et le Père Tornay pouvait espérer obtenir quelque chose en mettant les choses au point ».

f) Durant le voyage, le Serviteur de Dieu renonce à la possibilité de fuir

47) Au cours du long voyage vers Lhassa, après que la caravane fut divisée, et le Serviteur de Dieu, isolé avec ses domestiques du reste du groupe, c’est alors qu’apparurent clairement les intentions des lamas. Cependant, quand se présenta à lui une possibilité concrète de fuite, Maurice Tornay n’en profita pas; la défense de cette foi que lui-même, durant les 13 années passées en terre de mission, avait montré si souvent, au point qu’il la considérait comme une valeur bien au-dessus de sa propre vie, prévalut et ne le fit pas renoncer à son projet de continuer son voyage vers Lhassa. Du moment que pour cette preuve du martyre formel, nous avons un témoignage direct, nous nous basons sur lui pour décrire la tentative de fuite; il s’agit de la déposition suivante de M. Casimir Sondjrou, 1er témoin au Procès Rogatoire du Sikkim:

« Là-dessus, Doci s’était absenté pendant quelques instants, Jouang et moi-même, conseillèrent au Père Tornay de fuir le lendemanin sur le village de Karbo Tchrana d’où il était facile de se rendre en lieu sûr, soit dans la Salouen, par le Solongla, soit dans le Mékong par le Dokerla. En effet, nos gardiens nous avaient dit que le lendemain serait un jour de repos pour la caravane. Agyié devait se rendre dans un village au bord de la Salouen pour y réclamer une créance. Notre plan était de nous rendre d’abord dans un pâturage nommé Mé-klio-pong et d’y attendre Agyié et ses compagnons. Ce plan fut approuvé à la condition que je reste à Dialang en otage avec l’un de mes mulets. Notre intention secrète était de bifurquer, bien avant Mé-klio-pong, sur le village de Karbo. A son retour nous fîmes part à Doci de nos intentions; le plan ne plut pas à Doci et nous décidâmes de l’abandonner et ainsi nous passâmes toute la journée du lendemain à Dialang. Durant la journée, plusieurs personnes vinrent voir le Père et lui demandèrent des remèdes. Le Père Tornay nous dit: ‘Il en est de nous tous comme il en fut du Père Nussbaum: offrons ça pour les chrétiens du Thibet, ne nous laissons pas décourager‘ ».

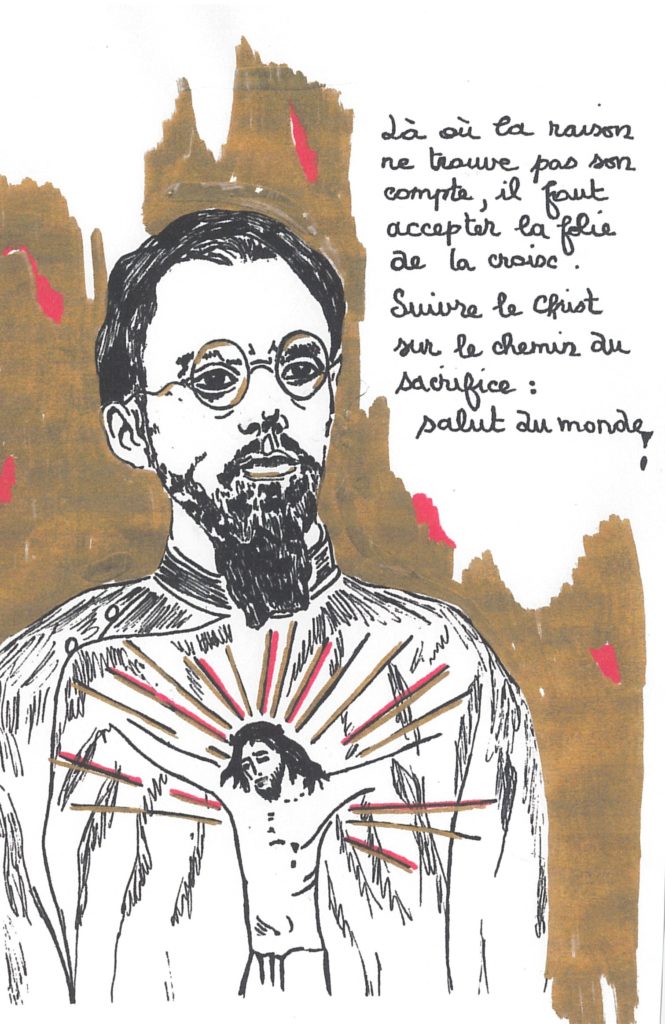

g) Le comportement du Serviteur de Dieu face à la mort

48) Dans cette dernière partie se trouve la preuve culminante du martyre formel de Maurice Tornay: l’attitude prise quand il comprit que la mort était pour lui un fait inéluctable. En bref et avant de vérifier les preuves que fournit le procès, je me borne à dire que ses dispositions d’âme se sont manifestées extérieurement dans les deux comportements suivants:

- d’un côté, une acceptation prompte et joyeuse de la mort, qui est la caractéristique de celui qui est bien convaincu du choix fait;

- d’autre part, le pardon aux persécuteurs. M. Casimir Sondjrou, source directe de ce qu’il raconte, affirmera en premier lieu:

« Pendant le souper, le Père nous demanda si nous avions eu peur, nous répondîmes que non, bien qu’en réalité nous avions eu peur et que nous avions de la peine à avaler notre riz. Le Père nous dit alors. ‘Il ne faut pas avoir peur, si on nous tue nous quatre, nous irons tout droit en Paradis. C’est pour les chrétiens que nous mourons’. Le Père récita son bréviaire et son chapelet ».

Peu après, ce même 1er témoin au Procès Rogatoire du Sikkim, ajoute:

« A partir de Dialang, le Père répéta plusieurs fois qu’il se trouvait dans la situation du Père Nussbaum et que, s’il devait mourir, ce serait parfait. Il se préparait certainement à la mort; le dernier jour au matin, il ne voulut accepter qu’une bouchée de nourriture, et tout le long de la route, il priait son chapelet. Quant à pardonner à ses ennemis, il nous a dit plusieurs fois en cours de route qu’il ne fallait pas en vouloir à Agyié et à Yutun envoyés par la lamaserie de Karmda ».

III LE MARTYRE MATERIEL

49) Il y a quatre dates essentielles dans ce voyage à Lhassa, qui se révéla fatal au Serviteur de Dieu et à son domestique Doci:

- 10-07-1949: le départ;

- 27-07-1949: les envoyés des lamas, c’est-à-dire les sicaires, rattrapent la caravane à Tentho;

- 10-08-1949: à Dialang, le Serviteur de Dieu laisse échapper la dernière occasion de fuir;

- 11-08-1949: à peine sortis du territoire thibétain et entrés sur territoire chinois par le col du Choula, les voyageurs sont rejoints par quatre lamas qui avaient été envoyés pour accomplir le forfait: Doci et le Serviteur de Dieu sont tués.

50) La grande partie des témoins entendus au cours des diverses enquêtes du procès, traitent, qui plus qui moins à fond, le fait de la mort sanglante du Serviteur de Dieu, en parcourant comme préparation à cette mort, les étapes de ce voyage qui dura tout un mois. Quelques-uns parmi eux méritent cependant une mention particulière, vu que leur description est extrêmement précise. Il s’agit des personnes suivantes.

- Le chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire,

- M. Robert Chappelet, 4ème témoin au Procès Ordinaire,

- Le chanoine Angelin Lovey, 5ème témoin au Procès Ordinaire,

- M. Kangé Tomé, 2ème témoin au Procès Rogatoire du Sikkim.

Auprès de ces témoins, il y a celui qui a été défini: le pilier de la Cause, M. Casimir Sondjrou, 1er témoin au Procès Rogatoire du Sikkim. En effet, ce dernier a été le compagnon de voyage du Serviteur de Dieu, même après la division de la caravane en deux groupes, le 27 juillet, il a continué à être à ses côtés, il a assisté à la traitreuse exécution de Doci; par contre, en ce qui concerne le martyre matériel, il ne put voir le moment où les lamas déchargèrent leurs armes sur le Père Tornay, parce que, objet lui aussi de coups d’armes à feu, il eut tout juste le temps de sauver sa propre vie par une fuite effrénée dans la forêt, en même temps que Jouang, l’autre domestique qui eut la vie sauve.

Par conséquent, nous pouvons dire qu’il témoigne de visu: l’assassinat de Doci et le fait que le Père Tornay s’est agenouillé immédiatement sur son corps pour le bénir; par contre il témoigne indirectement de la mort de ce dernier, parce que, en fuyant, il a entendu les coups de feu qui le tuèrent, fait dont, on a ensuite la preuve certaine, vu que leurs corps furent retrouvés après trois jours. Mais, cela nous le verrons dans le chapitre suivant.

51) Après tout ce qui a été dit jusqu’ici, il est évident que la reconstruction du martyre matériel et par conséquent du voyage vers Lhassa qui lui a servi de prologue, se fonde essentiellement sur le témoignage de Casimir Sondjrou; de fait, dans le Summarium, il occupe 20 bonnes pages, qu’il serait trop long de rapporter dans l’information. Par contre, je considère qu’il vaut mieux reconstruire les événements par un texte personnel, en me servant aussi, à l’occasion, des témoignages des chanoines Lattion et Lovey. Les faits se déroulèrent de la façon suivante:

− Au moment où une caravane en route pour Lhassa passa par Atuntze, le Serviteur de Dieu demanda d’en faire partie avec ses domestiques, Doci et Jouang.

− Le chef caravanier, Aouang, accepte et, par le fait même, il s’expose aux représailles des lamas; de fait il sera puni par la suite.

− La caravane est formée uniquement de chrétiens, à l’exception de deux personnes qui, seules, ignoraient le but du voyage de Maurice Tornay. Les noms des membres de la caravane figurent aux actes.

− Outre les bagages chargés sur les mulets, le Serviteur de Dieu porte − selon l’usage – un révolver Browning pour lui-même et une mitraillette Mauser pour Doci.

− A Dialang, une quinzaine de personnes de Chedi s’aggrègent à la cara-vane; elles sont informées par Aouang et par les autres que le voyage pourrait être dangereux, soit en raison de la présence du Serviteur de Dieu, soit en raison du motif pour lequel il voyageait. C’était de braves gens, si bien que non seulement ils acceptent, mais encore se déclarent prêts à aider au cas où ils seraient attaqués.

− La marchande d’Atuntze, Yang Rin Yang Dzong, celle qui a vendu le thé à Maurice Tornay et au chef caravanier, sachant qui était le Serviteur de Dieu et le but de son voyage, avisa quelques marchands de Yerkalo dans le but de s’attirer la bienveillance des lamas.

− Les lamas montrent qu’ils connaissent fort bien le motif du voyage du Père Tornay; ils en craignent le succès et, pour l’empêcher, ils lancent sur ses traces Yutun et Agyié, deux de leurs fermiers, avec mandat d’informer les douaniers de Tchrayul – poste frontière sino-tibétain – qu’ils devront arrêter et faire revenir sur ses pas le Serviteur de Dieu.

− Durant le jour, Maurice Tornay avec Doci, cherchait à ne pas se faire voir avec la caravane, fait des détours plus longs et s’abstient d’entrer dans les divers villages; la nuit, quand il rejoint le campement, il réunit les autres sous sa tente pour prier.

− Dans les environs du col du Choula, le Serviteur de Dieu est reconnu par des gens de Gunra; ils avisent les lamas de Karmda, qui décident sur-le-champ de le tuer et, dans ce but, envoient onze lamas armés qui devaient lui tendre l’embuscade sur le chemin du retour.

− Les lamas informent du passage du Serviteur de Dieu les divers postes de la frontière, en particulier celui de Tentho.

− A Dialang, l’une des nombreuses étapes touchées par la caravane, le Serviteur de Dieu s’était coupé la barbe, et habillé à la tibétaine; il s’était rendu méconnaissable.

− Agyié et Yutun, ensemble avec deux autres hommes armés, arrivent à Tentho avant la caravane et, s’étant présentés, réclament l’aide des lamas du lieu pour faire échouer l’opération (c’est-à-dire le voyage vers Lhassa).

− Dès l’arrivée de la caravane à Tentho, le Serviteur de Dieu est immédiatement isolé du reste du groupe; il y a risque que les lamas fassent faire demi-tour à tout le monde, mais le Père Tornay intervient et, en payant généreusement, il obtient que les lamas se bornassent de ramener au poste-frontière de Tchrayul le Serviteur de Dieu, ses deux domestiques, Doci et Jouang, ainsi que Casimir Sondjrou.

− Au moment de la séparation, le gros de la caravane pleure l’éloignement du Serviteur de Dieu, alors que lui-même rend courage à ceux qui restent avec lui.

− Ceux qui arrêtèrent Maurice Tornay agissaient sur l’ordre de la lamaserie de KauLda et des chefs, Gun-Akhio et Gun-Angdjrou, même si pour le tuer ils se servirent de la lamaserie de Karmda; cela les émissaires le disaient ouvertement.

− Arrivé à Tchrayul, il cherche à convaincre le Tomapun – le chef de poste de la douane – à ne pas l’obliger à retourner en arrière; en vain, il doit rentrer à Atuntze.

− Apparemment, le Tomapun est très gentil, surtout parce que Maurice lui offre des cadeaux, mais il ne cède pas sur le passage.

− Le Serviteur de Dieu continue ses pratiques de piété et célèbre la Messe.

− Casimir Sandjrou rappelle comment fut nette pour eux le sentiment d’être en état d’arrestation, ce d’autant plus qu’ils étaient réellement traités comme tels. Devant cet état de fait, le Serviteur de Dieu proclame que si quelqu’un doit être tué, ce ne peut être que lui-même.

− Le petit groupe quitte Tchrayul et, sur le chemin du retour, à Pitou, il est rejoint par deux hommes armés envoyés par les lamas de Karmda.

− Une femme qui, entre-temps, s’était jointe à eux, réussit à entendre que les hommes de l’escorte avaient l’intention de tuer Doci; informé, le Serviteur de Dieu leur dit qu’il est le seul responsable de l’expédition; c’est pourquoi, c’est contre lui que les hommes de l’escorte doivent tourner leurs fusils. Comme ils l’avaient déjà fait auparavant, ils nient que ce soit là leur intention.

− Face à une situation qui devenait de plus en plus insoutenable avec un Père Tornay qui, la poitrine découverte, se tenant devant les hommes armés, sachant fort bien que c’était lui qui était l’objet de la persécution, le délégué du chef de la douane décide d’ôter les culasses des fusils pour les rendre inoffensifs.

− Le dernier plan de fuite qui s’est présenté à Dialang, échoue; il n’y en aura pas d’autres.

− Le Serviteur de Dieu continue à se dire prêt au martyre, tandis que Doci, comme c’est logique, de mourir il n’en veut rien savoir et il insiste de toutes manières pour ravoir son arme efficiente; cela provoque la colère de l’escorte.

− Maurice Tornay faisait tout son possible pour consoler ses compagnons; il leur disait que s’ils étaient mis à mort, ils seraient allés sans autre en paradis comme martyrs; il rappelait l’épreuve semblable au cours de laquelle le Père Nussbaum avait été massacré. En conséquence, face au péril, il ne faisait rien pour l’éviter; il ne fit pas davantage voir le révolver qu’il gardait, comme d’habitude, dans sa poche.

− Arrivés à Tothong – c’était le 11-08-1949 – après avoir franchi depuis une heure le col du Choula, sur territoire du Yunnan, donc en Chine, à un détour du chemin, se dressent quatre lamas avec fusils braqués et avec des intentions plus qu’évidentes; le Serviteur de Dieu leur crie de ne pas tirer, mais de parler d’abord.

− Sourds aux paroles du Père Tornay, les lamas tirent sur Doci, parce qu’il portait la mitraillette et qu’ils ne savaient pas qu’elle était sans sa culasse; en outre, on savait combien il était fidèle au Serviteur de Dieu, motif pour lequel il avait déjà été menacé auparavant.

− Immédiatement, Maurice Tornay se penche sur ce corps désormais sans vie et le bénit; tout de suite, Casimir Sondjrou et Jouang prennent la fuite et, tandis qu’ils courent, ils entendent que les lamas tirent d’autres coups de fusil, certainement sur le Serviteur de Dieu qui était le seul resté sur place. Sondjrou et Jouang entendent ensuite d’autres coups de fusil tirés dans leur direction, mais non pour les abattre.

IV PREUVES ULTERIEURES DU FAIT DU MARTYRE

52) Comme conclusion du chapitre saillant de l’Information, je désire mettre en évidence quelques déductions contenues dans les actes du procès qui fournissent un nouveau poids à la preuve du fait du martyre.

La première consiste dans le fait que, si les lamas sortis à l’improviste de leur embuscade à Tothong, avaient manqué le but de leur mission, il y en avait tout simplement sept autres, postés un peu plus loin, prêts à tuer eux le Père Tornay. Nous avons sur ce point la déposition suivante du chanoine Cyrille Lattion, 1er témoin au Procès Ordinaire:

« Jouang et Sondjrou ont dit que si les lamas avaient voulu les tuer, ils l’auraient pu. La dernière vision qu’ils ont eue de cette scène: ils voient le Père Tornay penché sur Doci et croient qu’il lui donne l’absolution. Les fuyards dévalent la pente jusqu’à Méréchu, dans la vallée du Mékong, attendent la nuit avant d’entrer dans le village, sont reçus dans une famille qui les fait partir de bonne heure le lendemain matin. Ils apprennent du reste qu’il y avait à Méréchu 7 lamas armés qui attendaient le Père pour le tuer si jamais il échappait à l’embuscade dans la montagne.

53) Comme deuxième preuve ultérieure du fait du martyre, il existe le fait que ce sont Agyié et Yutun qui ont dit à Casimir Sondjrou lui-même que les lamas avaient décidé la mort de Maurice Tornay.

54) La troisième et dernière preuve, mais non par ordre d’importance, que ce furent véritablement ces lamas, c’est-à-dire ceux de la lamaserie de Karmda qui tuèrent le Serviteur de Dieu, réside dans le fait que le père de Doci déposa contre eux une plainte judiciaire; là, ses accusations furent acceptées comme fondées et ces lamas furent condamnés. M. Robert Chappelet, 5ème témoin, affirme:

« Après l’arrivée des communistes, le père de Doci accusa les lamas comme responsables du meurtre de son fils, et la lamaserie de Karmda fut condamnée par le haut commissaire à payer une amende de mille piastres, et à livrer le révolver Mauser avec 600 cartouches ».

Dans ce moment historique précis où elle fut prononcée, cette condamnation eut une importance considérable, comme nous le savons par le chanoine Pierre-Marie Melly, 8ème témoin au Procès Ordinaire:

« Après l’arrivée des communistes à Yerkalo, la lamaserie de Karmda fut condamnée par eux, à cause du meurtre du Père Tornay et de Doci, à une indemnité à verser à la famille de Doci. Cette condamnation a son importance, vu que les communistes au début de leur règne dans une région, se montrent respectueux de la justice, pour des motifs de propagande ».

Extrait tiré de Radiographie d’une âme – plaidoirie de l’Avocat Dr Andrea Ambrosi

DMC